こんにちは、副院長の石田です。

皆さん本日7月6日はワクチンの日というのをご存知でしょうか?1885年7月6日、フランスの細菌学者であるルイ・パスツールが開発した狂犬病ワクチンが、狂犬病の犬に噛まれた9歳の少年に世界で初めて接種されました。狂犬病は今も発症すればほぼ100%死に至る病気ですが、この少年はワクチンのおかげで発症することなく無事に治癒したのです。というわけで本日はワクチンに関するお話です。

HPV 9価ワクチンの承認が了承されました。

先日厚生労働省の薬食審・医薬品第二部会が9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの承認を了承しました。このワクチンは2015年7月に承認申請が出されたので、実に5年越しの部会通過となります 1)。間も無く正式承認される見通しということで、このワクチンについてちょっと解説していきたいと思います。

どんなワクチン?

これまでの子宮頸がんワクチンと同じでHPVの感染を予防することによって子宮頸がんになりにくくなるというものです。HPV自体は100種類を超える型に数字で分類されており、そのうちメインになる16と18を含む14種類が子宮頸がんの原因になると考えられていますが、現行のサーバリクス®︎やガーダシル®︎がそれぞれ2種類(2価)、4種類(4価)にしか効かないのに対して、シルガード9®︎は6、11、16、18、31、33、45、52、58の9種類のウイルスに効果があります 。これまでのワクチンでカバーされていた16型と18型は子宮頸がん全体の70%程度の原因とされてきましたが、今回さらに31、33、45、52、58型をカバーすることで90%の子宮頸がんを予防することが可能と考えられています 2)。その他にも外陰がん(陰茎を含む)、肛門がん、咽頭がん、そして性病の尖圭コンジローマ(主に6、11型)などもHPV感染により起こるため、これらに対してもまとめて予防効果が期待されています。

接種対象と方法

ガーダシルと同様で初回、2ヶ月後、6ヶ月後というスケジュールで1回0.5mLを合計3回筋肉注射します。対象は9歳以上の女性で、通常は11〜12歳で投与しますが、45歳までであれば適応となります。意外と知られていないのは、「子宮頸がんワクチンは男性が接種しても良い」ということです。子宮も無いのに不思議な感じがするかもしれませんが、上記の通り陰茎がん、肛門がん、一部の咽頭がんや尖圭コンジローマなんかも予防できるので理に適っていますね。性病の尖圭コンジローマは別にしても、子宮頸がんと比べるとこれらの悪性腫瘍はそもそも発生頻度が格段に低いため男性は接種による利益を感じにくくはあるのですが、特に女性のワクチン接種率が低い国や地域では女性から男性という感染も成立しやすいため費用対効果が高いと考えられます 3)。でも何より大事なのは男性が接種することで男性→女性という感染の機会が減るため結果的に女性を子宮頸がんから守れるということです。子宮頸がんというのは女性だけが関心を払う問題ではないということを改めて意識するべきでしょう。

効果

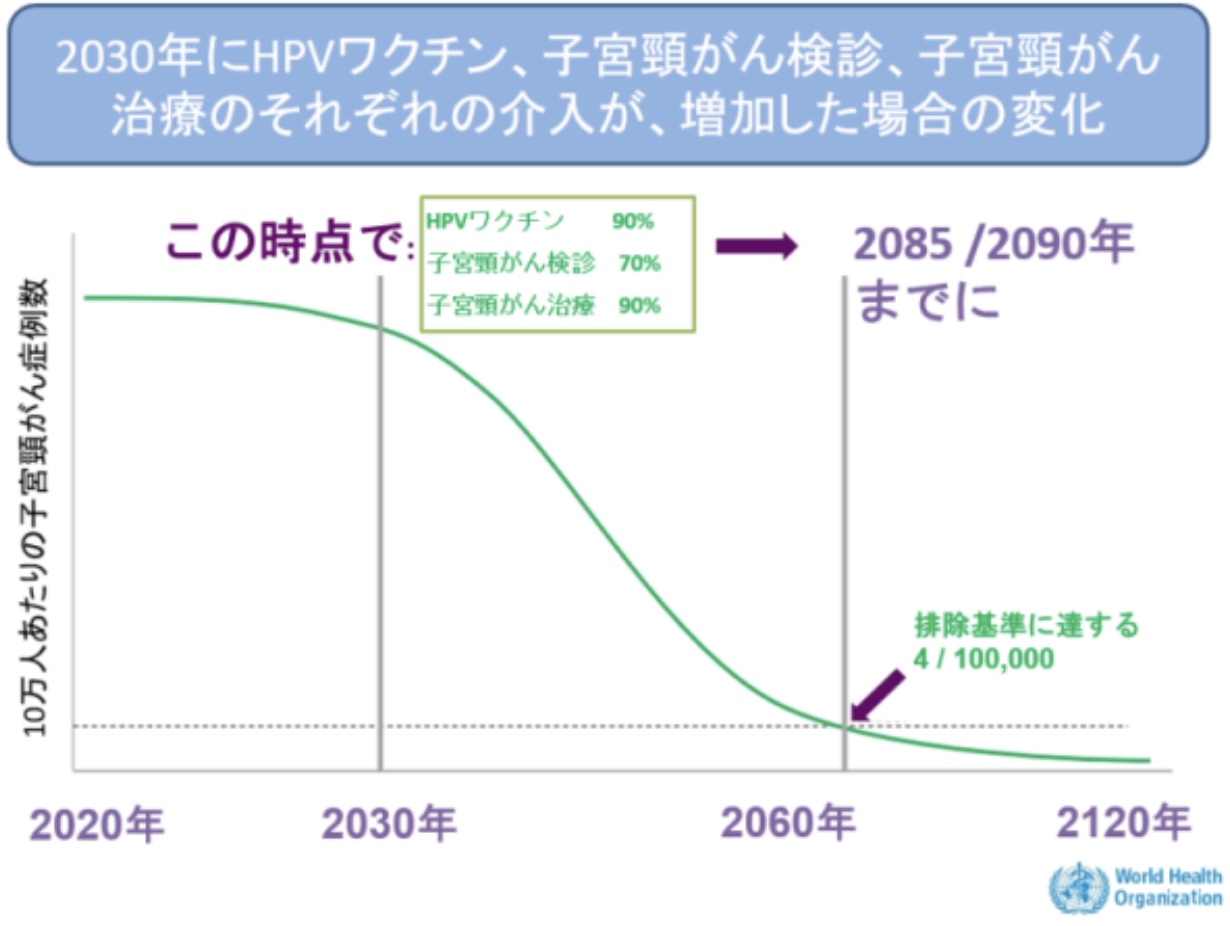

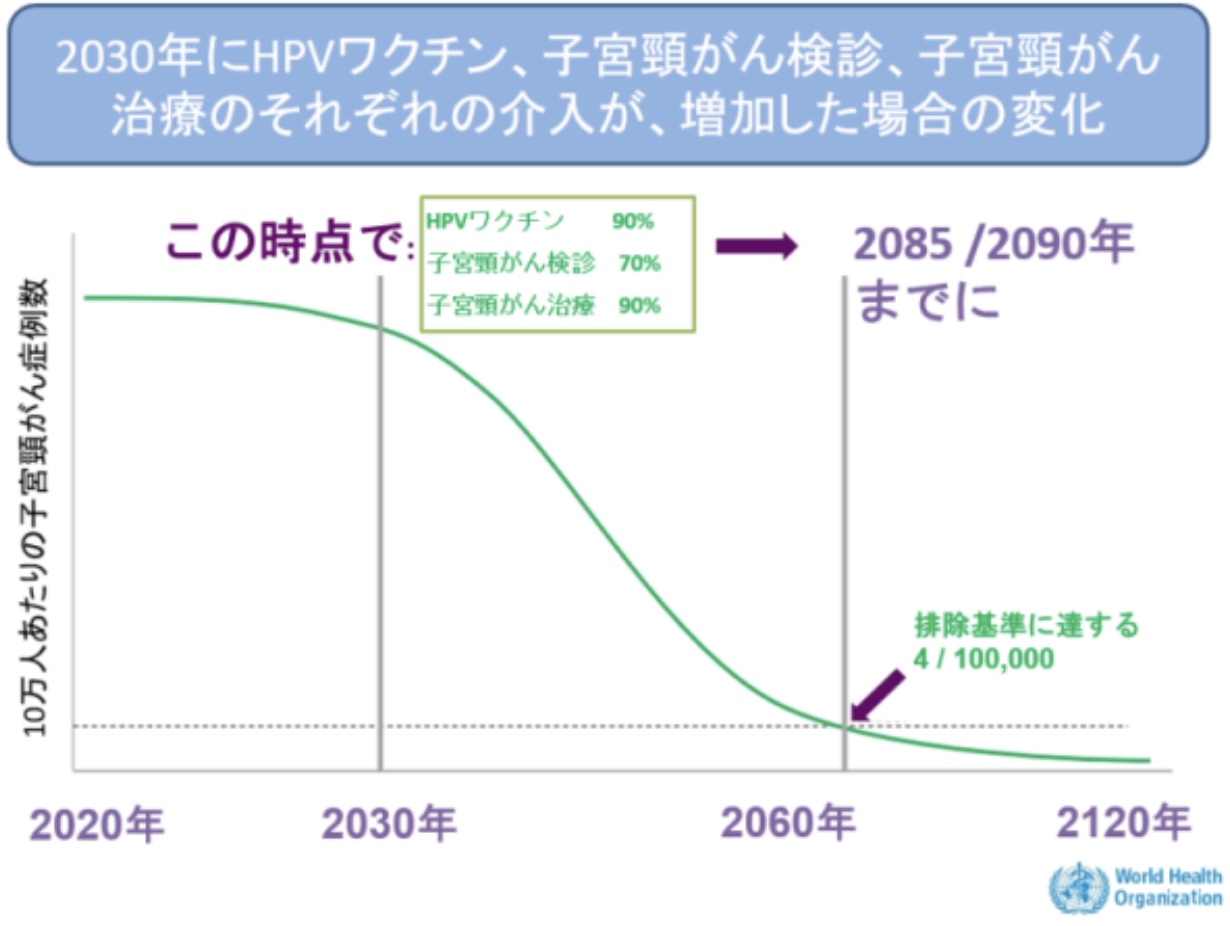

では実際にみんなが子宮頸がんワクチンを接種するとどれほどの効果が期待されるのでしょうか?こちらは日本産科婦人科学会のウェブサイトからお借りして来たスライドです。

なんと2030年までにワクチンと子宮頸がん検診がしっかり普及した場合、今世紀中に子宮頸がんをほとんど撲滅することが可能であることが分かっています。これってすごくないですか?事実、世界に先駆けて子宮頸がん対策を行ってきたオーストラリアでは2028年頃に国内から子宮頸がん患者がいなくなる可能性があるそうです 4)。

副反応

最も多いとされている副反応は注射した場所の発赤、腫脹、疼痛で、その他めまいなんかも見られます 5)。重い副作用では失神なんかも頻度が高いため特に子供たちに投与する時は倒れないように座らせるか寝かせることが勧められています。また日本では2013年にワクチン接種後の知覚障害や全身疼痛、記憶障害などの重度な副反応が報告されたことは皆様もご存知かと思います。今も苦しんでいる方々がいらっしゃるためそれを軽んじることはできませんが、その一方でこれらの症状は臨床研究を通じてワクチンとの因果関係は証明されませんでした 6)7)。これに対して研究自体の問題点を指摘するもっともな意見もありますが、逆にこれらの重度な副反応とワクチン接種の因果関係を証明できた研究はありません。

まとめ

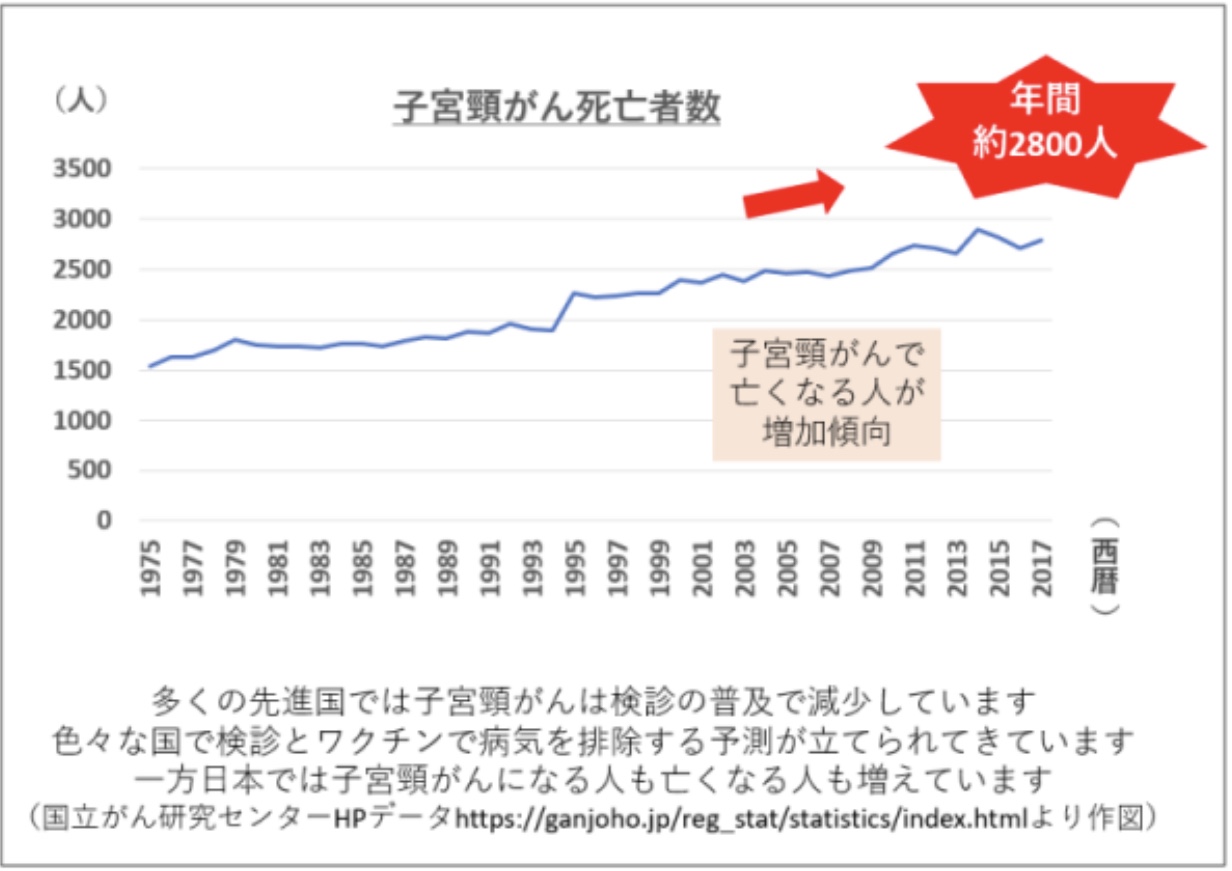

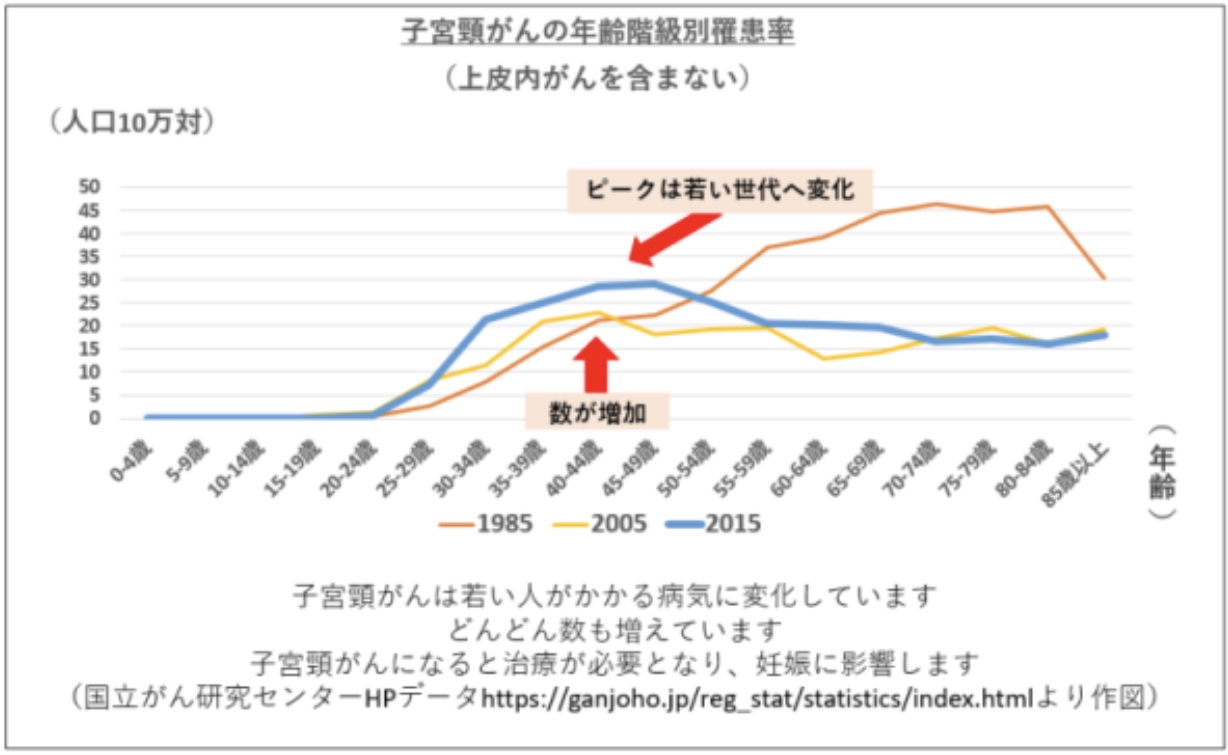

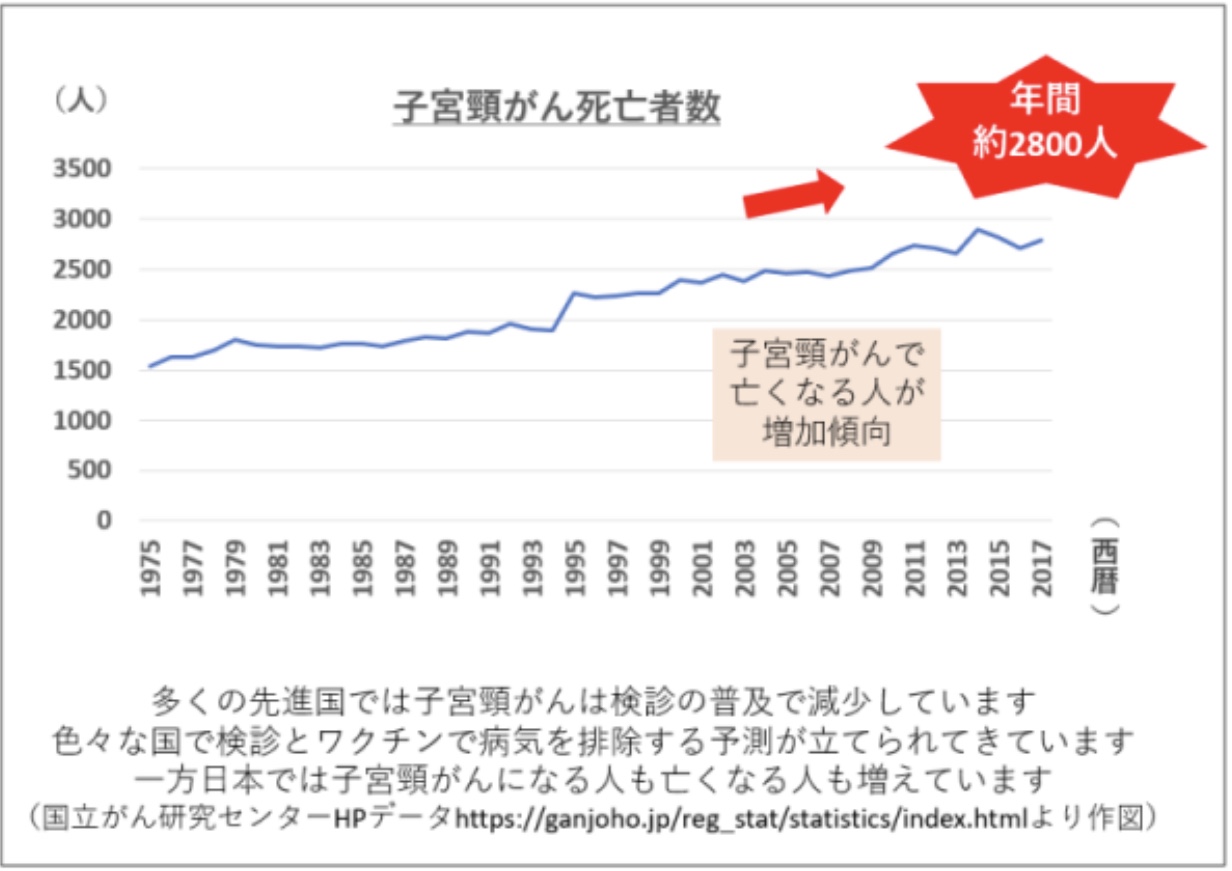

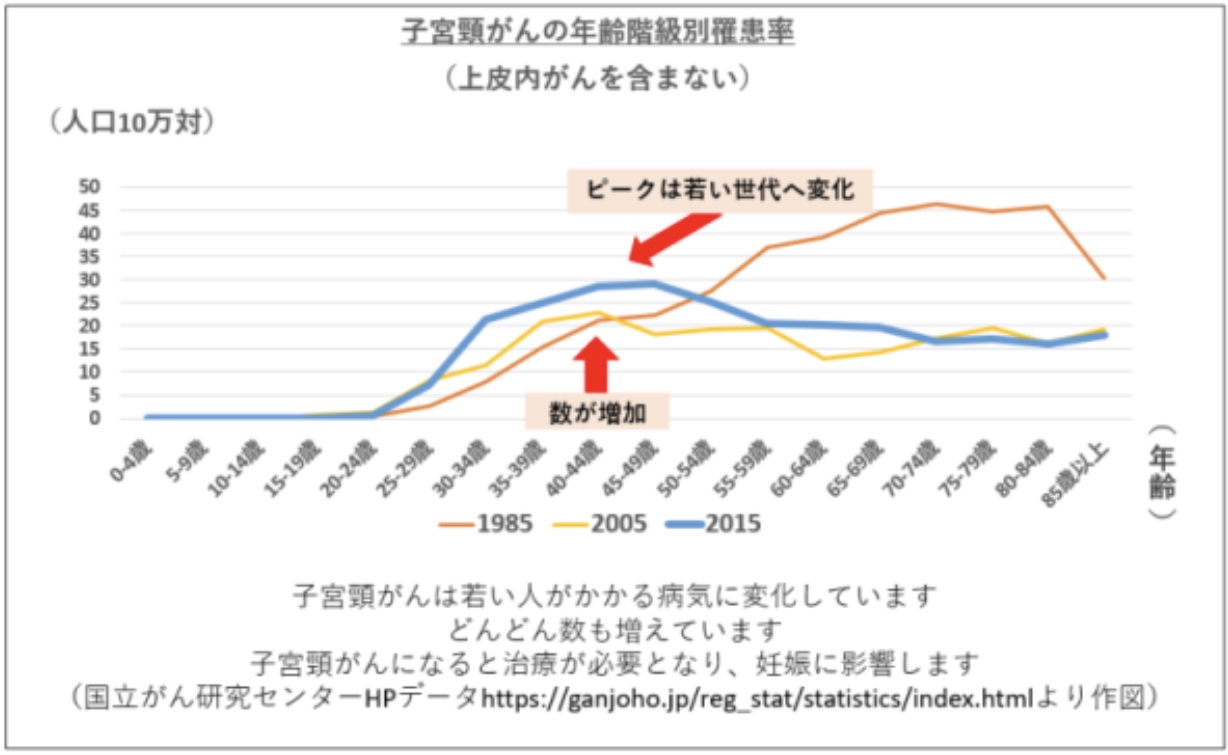

皆さんは「悪魔の証明」という言葉をご存知でしょうか?現実世界での悪魔の存在を情況証拠的に否定することはできるけど、断定的に存在しないとは言い切れない(「私は悪魔を見た」という人が一人でもいればその経験を反証するのはほぼ不可能)ことから、無いものを無いと証明することは極めて難しいことを指します。ワクチンの副反応もきっと同じで、いくら科学的に無い可能性が高いと言ってみても、現に何らかの症状で苦しんでいる方がいる以上は「無い」と断定するのは、恐らく今後も不可能でしょう。そういうある意味曖昧な部分が残るせいでワクチン接種に踏み切るのが難しい部分もあるかと思いますが、その一方で毎年多くの女性が子宮頸がんで子宮を失ったり亡くなったりしているのは事実です 4)。

これらのデータを踏まえて我々産婦人科医のほとんどは、ワクチン接種を行うことで期待できる成果が大きいと考えています。当院ではご希望の方に子宮頸がんワクチンの接種を承っておりますし、今後9価ワクチンが正式に承認されれば院内採用する予定です。ご希望の方、ご興味のある方は是非当院までご連絡ください。

これらのデータを踏まえて我々産婦人科医のほとんどは、ワクチン接種を行うことで期待できる成果が大きいと考えています。当院ではご希望の方に子宮頸がんワクチンの接種を承っておりますし、今後9価ワクチンが正式に承認されれば院内採用する予定です。ご希望の方、ご興味のある方は是非当院までご連絡ください。

1) https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=69303

2) Zhigang Zhang, et al. Hum Vaccin Immunother. 2017 Sep;13(1):2280-2291

3) Bogaards JA, et al. BMJ. 2015;350:h2016. Epub 2015 May 12

4) 日本産科婦人科学会:http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=4

5) Slade BA, et al. JAMA 2009;302(7):750

6) 第23回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成28年度第9回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料4

7) Sadao S, et al. Papillomavirus Res. 2018;5:96-103

これらのデータを踏まえて我々産婦人科医のほとんどは、ワクチン接種を行うことで期待できる成果が大きいと考えています。当院ではご希望の方に子宮頸がんワクチンの接種を承っておりますし、今後9価ワクチンが正式に承認されれば院内採用する予定です。ご希望の方、ご興味のある方は是非当院までご連絡ください。

これらのデータを踏まえて我々産婦人科医のほとんどは、ワクチン接種を行うことで期待できる成果が大きいと考えています。当院ではご希望の方に子宮頸がんワクチンの接種を承っておりますし、今後9価ワクチンが正式に承認されれば院内採用する予定です。ご希望の方、ご興味のある方は是非当院までご連絡ください。