こんにちは、副院長の石田です。

以前からこのブログでご紹介しているように、当院では認証施設としてご希望の患者さんに妊娠11〜12週前後でNIPTを提供しています。妊婦さんの採血だけで染色体異常について知ることができるこの検査を希望される方は多いですが、検査前の相談でよく聞かれるのが「結果を早く知りたいので検査ももう少し早くできますか?」という質問です。心情的になんとなく焦ってしまうのは理解できますが、果たして早く受けることはできるのか、そしてそれは本当に良いことなのか、今回は一緒に深掘ってみましょう。

そもそもなぜその週数で行うのか?

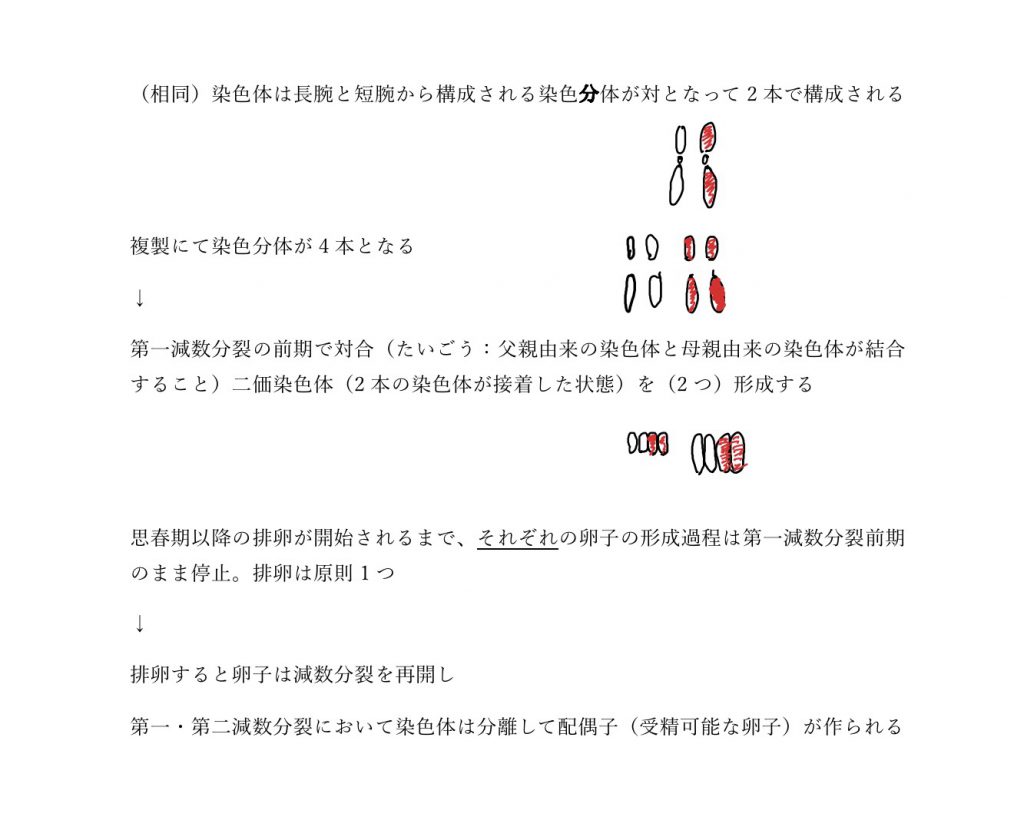

NIPTは胎盤(厳密にいうとこの週数では絨毛と呼ばれる組織ですが)の古くなって剥がれた細胞から妊婦さんの血流中に漏れ出てきたDNAの断片(cfDNA)を数えて病気の有無を調べる検査です。この胎児・胎盤由来のcfDNAが母体血中に占める割合を”fetal fraction”と呼びますが、正確な検査を行うためにはこれが十分に高いこと、具体的には少なくとも4%以上あることが大切です 1)2)。通常胎児・胎盤由来のcfDNAは早いと妊娠5週から、遅くても妊娠9週までには母体血中にみられるようになります 3)。そして妊娠10週以降になると概ね10〜20%のfetal fractionが得られるようになるためNIPTはその頃から行われるようになるんですね 2)4)5)。

早く受けることにメリットはあるのか?

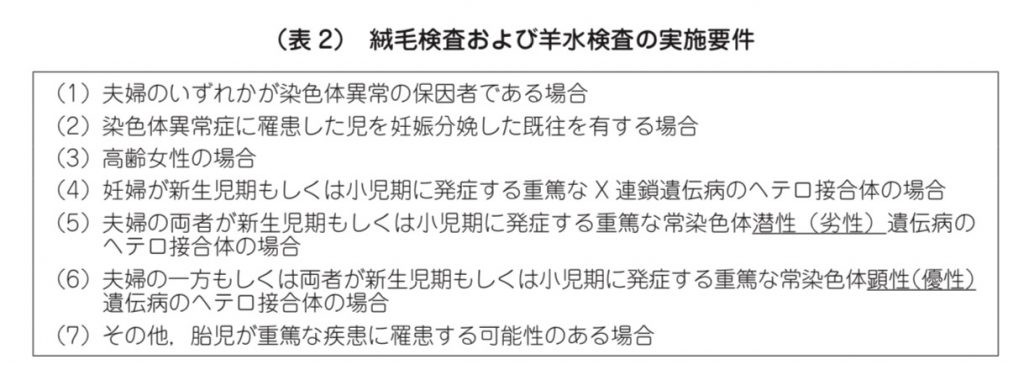

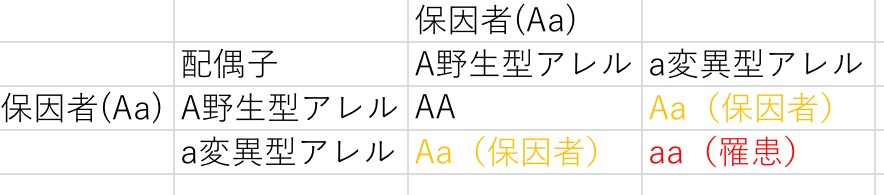

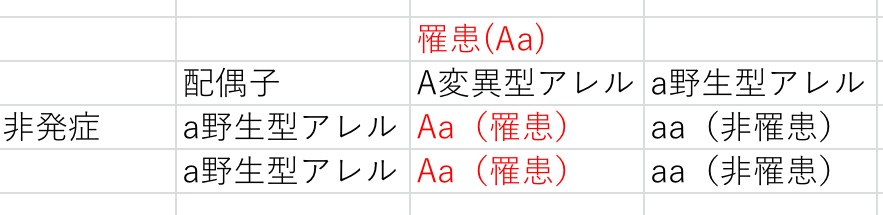

色々と考え方はあると思うのですが、私個人としてはNIPTを早く受けるメリットはあまりないと考えています。検査精度のこともそうですが、NIPTは非確定検査と言ってそれ自体の陽性・陰性では診断が確定しません。例えばダウン症候群が陽性となっても、本当に21番染色体が3本あるかは絨毛検査や羊水検査を受けないと分からないんですね。そして多くの施設で提供されている羊水検査は妊娠16週頃にならないと受けられないので、結局そこまで待つことになります。たまに「早期NIPT」として妊娠6週頃よりNIPTを提供している施設がありますが、何かそれが可能になる新技術でもあるのかと文献を調べたり関係各所にヒアリングしてみたものの、今のところそういった事実は確認できませんでした。実際そうした施設のウェブサイトを確認すると「判定保留の場合は無料で再検査いたします」と書いてあり、もしかしたら従来のNIPTを早くにやっているだけなのかもしれません。「早くに分かれば内服薬による中絶を選択できる」とする意見も散見されますが、一般的にNIPTの結果だけで中絶を受けてくれる産婦人科はほとんど無いと思われます。

まとめ

本日はNIPTを受ける時期について解説いたしました。赤ちゃんのことを早く知りたい気持ちもあるとは思いますが、闇雲に焦るとかえってモヤモヤする時間が長くなったりとストレスが増えてしまう恐れもあります。日本の妊婦健診や出生前診断は必要な検査を適切な時期に受けられるよう配慮されていますので、慌てず一つひとつ進めていくようにしましょう。

参考文献

1) Lisa Hui, et al. Prenat Diagn. 2019 Dec 10;40(2):155-163.

2) Sanaz Mousavi, et al. BMC Pregnancy and Childbirth. 2022 Dec 8;22(1):918

3) Guibert J, et al. Hum Reprod. 2003;18(8):1733.

4) G Ashoor, et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013 Jan;41(1):26-32.

5) Glenn E Palomaki, et al. Genet Med. 2011 Nov;13(11):913-20.