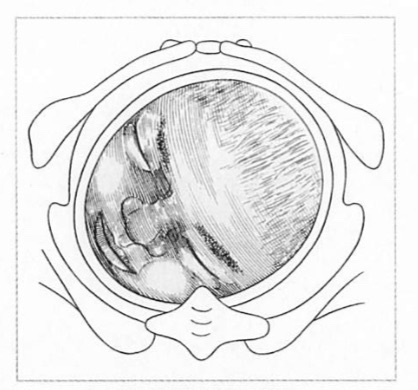

産科医療従事者の方、分娩第2期において、以下の児頭の向きを説明できますか?

方位点とは

児頭の回旋において、英米は児頭の向きを方位点(determining point)を用いてPositionを表現します。

「方位点」というと身構えてしまいますが、これは出口部を時計の様に見立てて児の向きを表現してるだけです。

頭位のうち後頭位、頭頂位、前頭位は、後頭(Occiput)が方位点となります。これらは内診で後頭が触れるからです。

Positionの『OA』という表現は「O」は上記どおり「Occiput:後頭」の事で、「A」は「Anterior:母体腹側」のことを指します。

一方、後頭が触れない顔位は頤(オトガイ)Mentus「M」を方位点として用います。

よって上の胎児のPositionは『RMP』となります。余談ですが、『MP』は経腟分娩は可能でしょうか?

まずは、若い(経験が浅い)産科医療従事者に申し上げたいのは

頭位であっても後頭が触れないなら安易に「OA」または「OP」と言ってはいけません。

骨盤位は、もちろん後頭を内診で触れないので、児の仙骨 Sacrum「S」を方位点として用います。

『OA』は『前方後頭位』だけではない

OAを確認しても、その先進部は小泉門か大泉門の可能性があるのです。

・OAの状態で先進部が後頭なら『前方後頭位』

となりますし、

・OAの状態で先進部が前頭位なら『後方前頭位』となります。分娩経過において後頭が母体恥骨に奥まって、大泉門が容易に触れる事はありませんか?

経験上、後方前頭位は児(特に頭)が大きい場合や不正軸進入後の場合に起こり得ます。

吸引分娩は方位点の判断も必要だし、小泉門の触知も必要

小泉門は”posterior fontanel“が英訳となります。間違ってもらいたくないのがこの”posterior”は母体背側の事ではなく、児頭の後頭側の頭蓋骨どうしの隙間ということです。

吸引分娩を行う時は「Determine Position」、いわば『OA』か『OP』かを確認しかつ

屈位を保って児頭を娩出させるため「Flexion point」の確認が必要です。Flexion pointは「矢状縫合線上で小泉門から3cm前方」と定義されるので、Positionだけでなく小泉門の触知も行わないといけません。ALSOのプロバイダーマニュアルでも

“the center of the cup should be applied 3 cm anterior to the posterior fontanel, centering the sagittal suture under the vacuum.”

と書かれており、単に方位点のみわかれば良いというわけではないのです。

またもう少し深い読みをすれば、吸引カップの真ん中にFlexion pointと一致(装着)できれば、不正軸進入でも吸引分娩を行う事が可能とも言えます。

最後に、上の胎児のPositionで吸引分娩は可能ですか?小泉門ましてや後頭は触知できる状態ですか?

執筆 院長