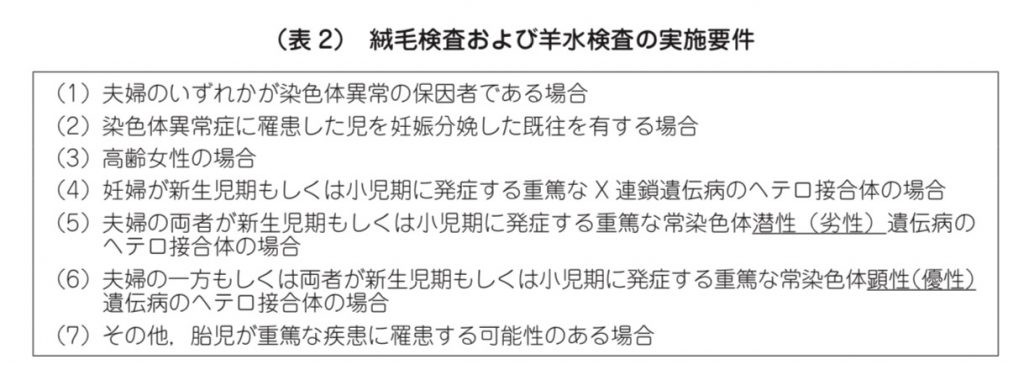

羊水検査の実施要件に「ヘテロ接合体」との単語があります。

今回はこれに関わる用語の説明です。

◻︎アレル(allele):染色体のある部分(「座位」と言います)は遺伝子が存在します。アレルは対立を成すための一つの遺伝子(対立遺伝子)のことです。遺伝子は対をなしており、それらは父と母に由来します。

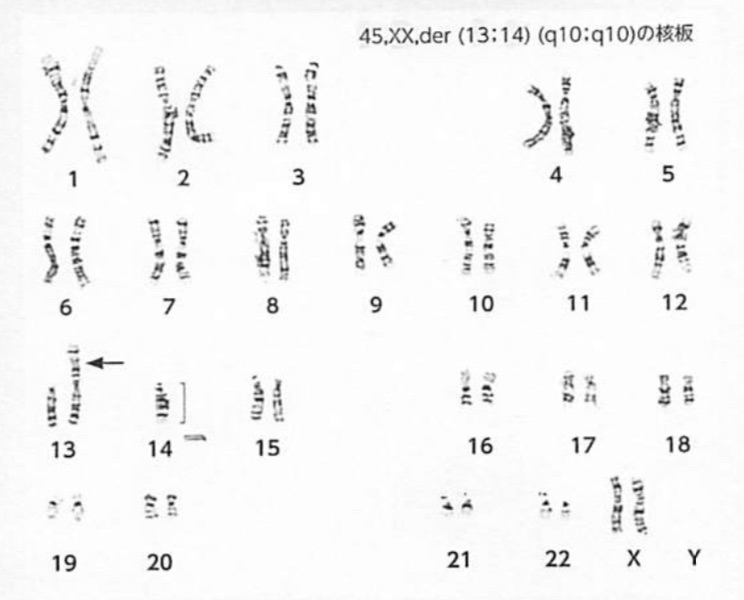

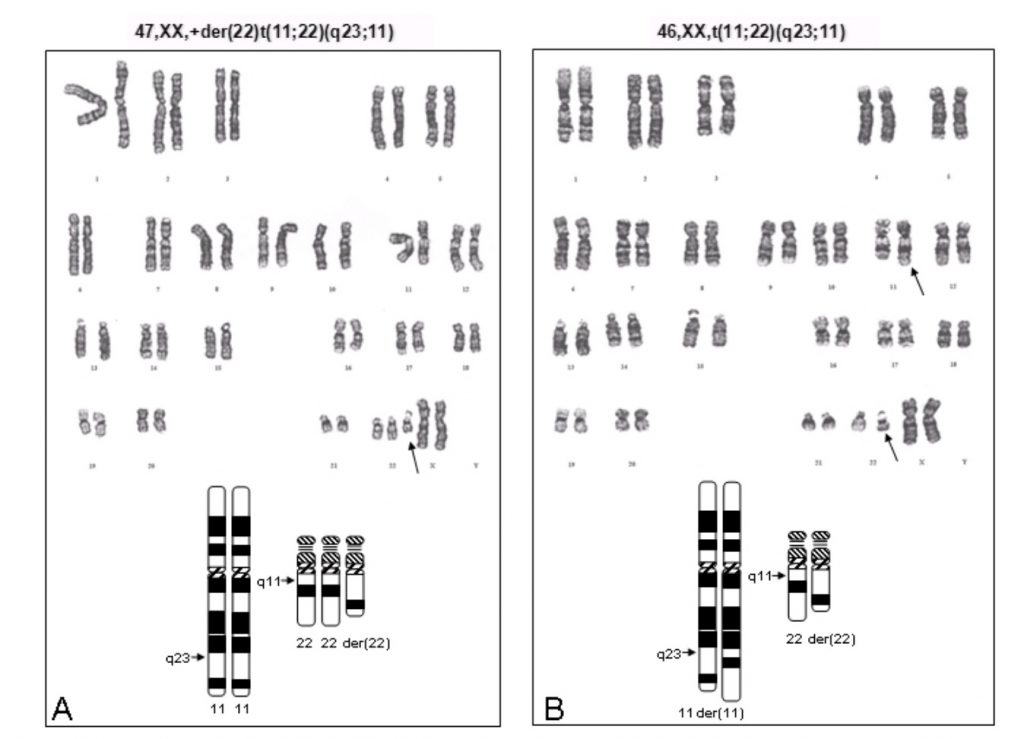

個人の遺伝型は、2 本の相同染色体上にある両方のアレルから成り立っているとも言えます。

・野生型アレル:疾患の原因とならない

・変異型アレル:疾患の原因となる

とされ、この後の文章をご覧ください。

アレルの組み合わせ(接合様式)

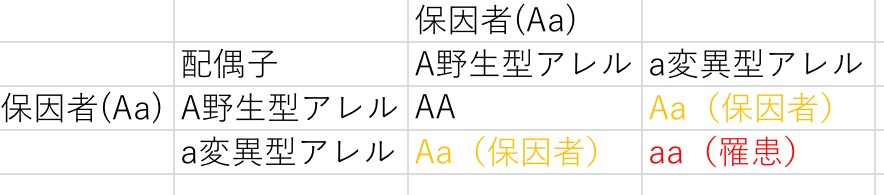

①ホモ接合:同じ型のアレルを持つもの

同じ型の野生型アレルを持っている→野生型ホモ接合体:異常なし

同じ型の変異型アレルを持っている→変異型ホモ接合体:この組み合わせで疾患を罹患・発症するのが劣性遺伝病です。

「劣性」は劣っているという意味ではなく、表現型を見せにくい、という意味です。両方のアレルが機能不全に陥ったうえで劣性遺伝病は疾患を罹患・発症します。

◻︎表現型(phenotype):遺伝子の組み合わせの結果、生じる個体の特性・特徴を指します。

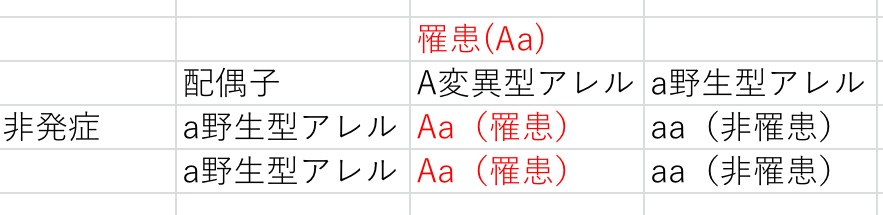

②ヘテロ接合:野生型アレルと変異型アレルが組み合わさるもの

ホモ(同一)ではないということです。

これによって罹患・発症するものは優性遺伝病です。

③ヘミ接合

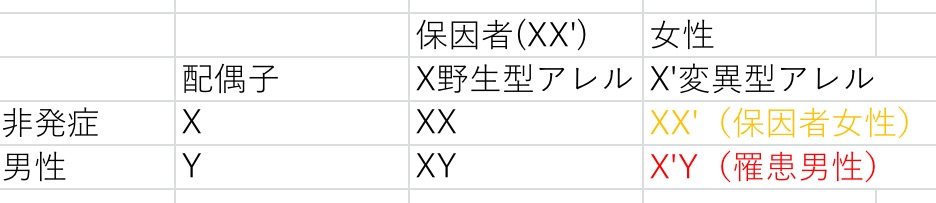

ヘミとは「半分」という意味です。男性の性染色体は「XY」であり、そもそもそもY染色体に対してX染色体は対立遺伝子として成り立っていないので、XYは相同染色体上のヘミ接合と言えます。

保因者女性のX染色体上に変異型アレルがある場合、その男の子はY染色体と対をなそうとするX染色体が1/2の確率で変異型のため罹患・発症するのがX連鎖性劣性遺伝病です。

執筆 院長