こんにちは、副院長の石田です。

病院で無事に正常妊娠が確認された直後に最も気になることの一つが「重いもの持って大丈夫ですか?」という疑問です。日常生活での買い物や仕事はもちろん、上のお子さんがいれば抱っこしていいのかということも気になりますよね。特に介護や運送などの仕事をされている人は心配が絶えないと思います。そこで本日はこの話題について触れてみたいと思います。

重量を取り扱うことのリスク

妊娠中に重量を扱うことで物理的な子宮への圧迫や持ち上げる動作・体勢による静脈圧の変化、下肢から血液還流の減少などが起こりえますが、理論上はこれらにより流早産や低出生体重児、妊娠高血圧症候群のリスクが懸念されます 1)2)。また、妊娠に伴う重心の変化、関節や背骨の不安定性の増加、バランスコントロールの変化などにより、筋肉や骨格の損傷リスクも妊娠前と比較して上昇すると考えられています 1)。

妊娠中に持ち上げるものの重量制限

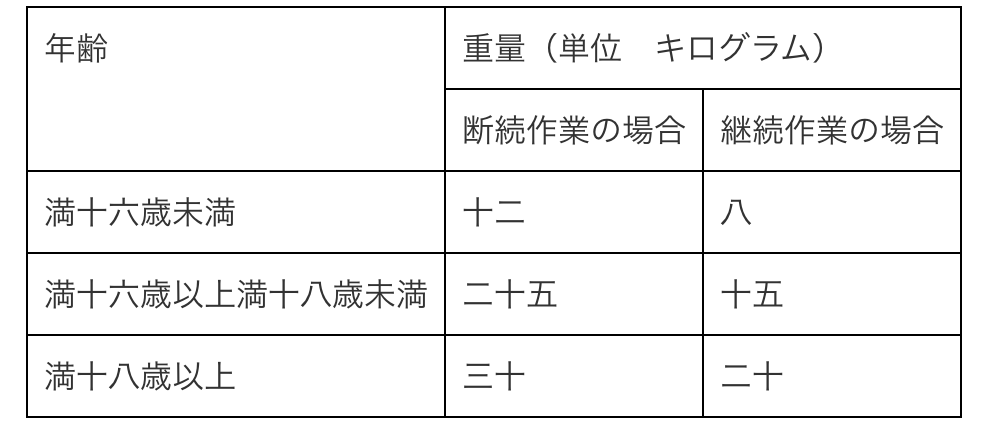

では、どの程度の重さまでなら取り扱っても大丈夫なのでしょうか?重量制限については、日本では女性労働基準規則第二条で妊婦の年齢と作業の種類によって以下のように定められています。

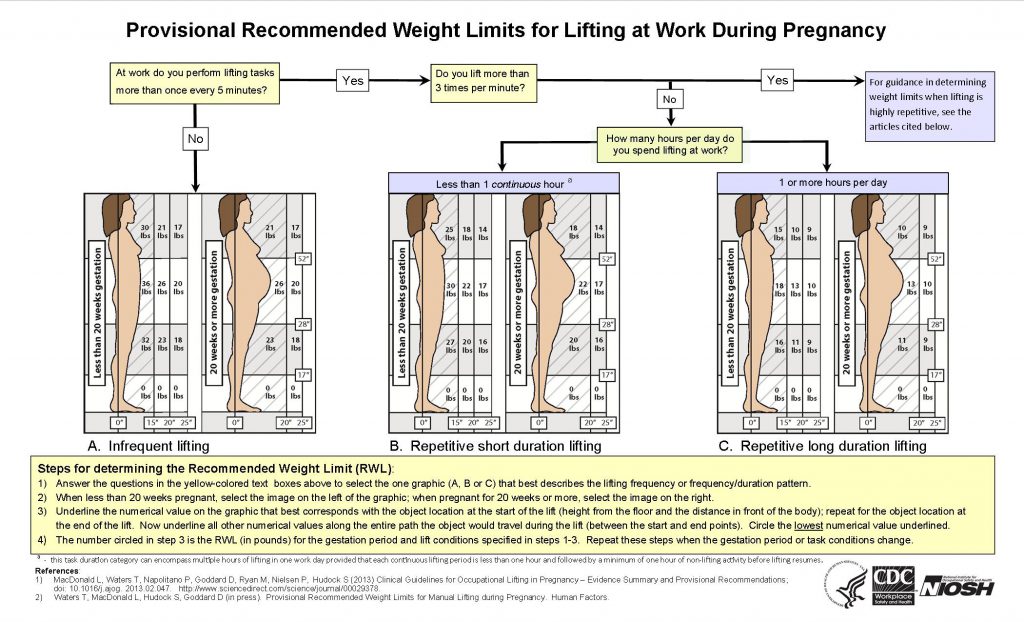

また、米国疾病予防センター(CDC)では妊娠20週以前か以降か、持ち上げる頻度、そして高さや角度によって細かく決められていました 3)。細かくご紹介するとキリがないんですが、例えばお腹の高さに持ち上げる作業が5分に1回未満の場合、妊娠20週以前では16.3kg、妊娠20週以降では11.8kgですが、5分に1回以上で、しかも1日1時間以上その作業に従事する場合には妊娠20週までは8.2kg、妊娠20週以降では5.9kgとされています。(細かくて目が疲れますが、気になる人は以下の表をご参照ください。)

実際重いものは妊婦さんと赤ちゃんのリスクを上げるのか

上記のように諸々と示されてはいるものの、実は根拠となるエビデンスの質は必ずしも高いものではないようで、この問いに関して明確な答えは未だに出ていないようです。データによってはリスクは上昇しない、あるいはリスクの上昇が示されてはいてもその幅は決して大きくないという話もあるようです 4)。ちなみに英国王立内科協会の資料によると重量物を取り扱う妊婦さんにおける早産、流産、新生児の低体重リスクの上昇はそれぞれ0.1%、0.2%、0.8%程度に留まるようでした 5)。そもそも上記の目安を提案しているCDCですら、サイトの下の方で「実際に流産などになったとしても、それが重いものを持ったせいかどうか判断するのはほぼ無理だし、実際本当の意味で何キロまでならいけるかとかは我々には分からない。」と書いているんですね 3)。

まとめ

というわけで本日は妊婦さんと赤ちゃんに対する重量物のリスクについてのお話でした。上記を踏まえた上で、私は「無理せず持ち上げられる程度のものであれば、あまり気にし過ぎなくて良いですよ」とお伝えしています。確かにお母さんと赤ちゃんのリスクが上昇する可能性は否定できませんが、そもそもその動作は上の子の抱っこや買い物などの日常生活や、家計を支える仕事など必要でやっていることがほとんどだからです。もちろんただでさえ体調が万全とは言えない妊娠期に重労働を避けられればそれに越したことはありませんが、どうしても自分がやらなければいけない時にはその動作は必ずしも大きなリスクとは言えないので心配し過ぎなくても良いと思います。逆に、男性や妊娠していない女性におかれましては、「妊娠中に重いものを持たせるとリスクがあるかもしれない!」と考えて積極的に周りの妊婦さんの重労働を代わってあげてください。

1) Thomas R Waters, et al. Hum Factors. 2014 Feb;56(1):203-214

2) Palmer KT, et al. Occup Environ Med 2013;70:213-22

3) Centers for Disease Control and Prevention. The National institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Physical Job Demands – Reproductive Health: https://www.cdc.gov/niosh/topics/repro/images/Lifting_guidelines_during_pregnancy_-_NIOSH.jpg

4) The American Collage of Obstetricians and Gynecologists Committee Opinion No. 804. Obstet Gynecol 2020;135:e178-88

5) Royal College of Physicians. Advising women with a healthy, uncomplicated, singleton pregnancy on : heavy lifting and the risk of miscarriage, preterm delivery and small for gestational age.: https://www.nhshealthatwork.co.uk/images/library/files/Clinical%20excellence/6220_Pregnancy_info_heavy_lifting.pdf