流産絨毛組織染色体分析の適応例

・不育症の原因検索や除外診断等を希望される場合

・ご夫婦が流産の原因検索を希望される場合

流産は全妊娠の10〜15%に発生しその半数は染色体異常が原因とされています。

流産組織の絨毛を採取し、染色体分析の結果、染色体異常が検出された場合は、その流産の原因であった可能性が高いと考えます。そして

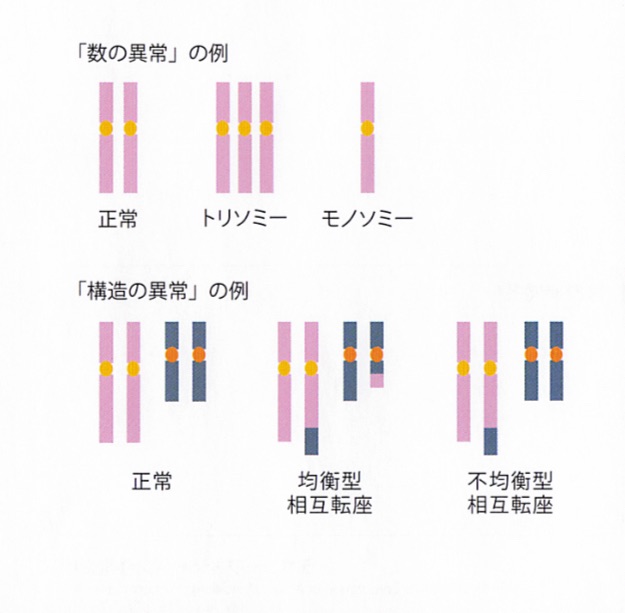

①数的染色体異常が判明した場合:突発的に発生したものと考え、次の妊娠でも繰り返す可能性は低いと考えます。ただし女性の加齢による影響はあるので、高年妊娠に関しては次の妊娠でも年齢に応じた数的染色体異常には留意しなくてはなりません。

②染色体構造異常が判明した場合:染色体を形成するDNAの糸が切れて元とは違う形で再構成された状態を「構造異常」と言います。構造異常には転座、逆位、欠失や重複などがあります。胎児の染色体構造異常が判明した場合、ご夫婦のどちらかが関連した構造異常を有している場合は今後の妊娠もそれが流産の原因となり得るため、ご夫婦自身の染色体分析も行い、今回の胎児の染色体構造異常と関連するかを確かめることをお勧めします。

ご夫婦の染色体異常が認めない場合は、今回の胎児の染色体構造異常は突然変異により生じたものと考え、次回の妊娠の影響は低いと考えます。

構造異常はゲノム量が変わらない変化を「均衡型異常」とゲノム量が変わる変化を「不均衡型異常」に分けられます。

ご夫婦の染色体分析において、

均衡型異常ではご夫婦いずれかに胎児と同じ均衡型異常が判明した場合、それは今回の流産の原因ではないと言えます。ただし、卵子や精子の形成過程における減数分裂の時に不均衡型異常を構成することがあるため、その場合は次回以降の妊娠での流産や不妊症、不育症の原因となることがあります。

不均衡型異常の場合は妊娠が成立してもその後の流産の主原因となり、出産に至ってもゲノム量の変化度合いにより児に様々な影響(先天異常)を及ぼすことが考えられます。

③染色体が正常だった場合:流産の原因が染色体異常によるものではないと一般的に判断されます。例えば子宮形態異常、膠原病関連疾患、内分泌代謝異常、感染症などが流産の原因ではないかと疑われます。

通常、流産手術においての病理検査では絨毛性疾患の有無を確認するもので、

今回改めてご紹介する流産絨毛組織(POC: Products Of Conception)染色体分析と、病理検査は異なります。

残念ながら稽留流産が判明し、流産手術前に流産染色体検査を希望される場合は担当医師にご相談ください。結果によっては高次施設での遺伝カウンセリング外来へご紹介する場合があることをご理解願います。

院長執筆