赤ちゃん(胎児)のモニタリングとして胎児心拍数陣痛図(CTG: CardioTocoGram)、陣痛開始前ではいわゆるノンストレステスト(NST)があります。

胎児心拍の正常範囲は110〜160bpmであり、165bpm以上は頻脈です。胎児頻脈と判断される場合は、以下の病態が考えられます。

・感染

・薬剤性:リトドリン塩酸塩の使用など

・無痛分娩(硬膜外麻酔)

・甲状腺機能亢進症

・胎児不整脈

・胎児低酸素状態

感染については、破水後や絨毛膜羊膜炎の産道(腟内)からの上行感染だけでなく、母体の感染症で発熱が見られる時にも胎児頻脈が起こり得ます。

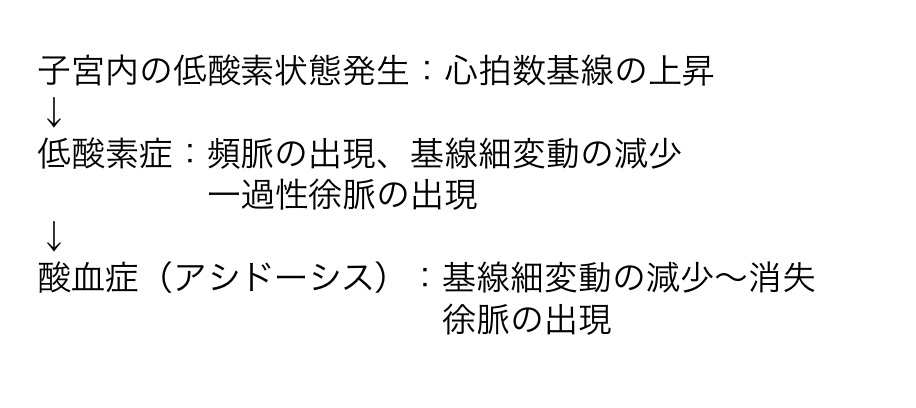

子宮内の低酸素状態が発生すると交感神経を介して心拍数基線が上昇し、やがて胎児そのものの低酸素症をきたすと頻脈が出現します。

また無痛分娩中にも胎児頻脈となる事があり、にしじまクリニックでは妊娠37週未満の分娩となる場合、早産児となるリスクに加えて上記の病態が隠れてしまうので、妊娠37週未満での無痛分娩は行っておりません。

感染は胎児の抵抗力を弱めます。安全なお産のために、無痛分娩をご希望の方はこのような行えない状況もある事を知っていただければと思います。

執筆 院長