こんにちは、副院長の石田です。

残念ながら定期的にニュースになってしまう話の一つに性暴力・レイプがあります。最近も自衛隊や有名料理店での性暴力が明るみに出ましたが、なかなか社会から根絶ということにはならない根深さのある犯罪です。被害者の半数程度がPTSDの症状を抱えるとも言われており、長きにわたって人生に深刻な影響が及ぶため事件発生後の適切な対応が極めて重要です 1)。被害者が女性の場合、警察、NPO、行政機関などと並んで産婦人科も相談窓口となり得ますが、そうした事態を想定して産婦人科ではどのように対応するかが決められています。そこで本日は被害を受けた時にどのような提案がされるのかを解説してみたいと思います。

ワンストップ支援センターや警察に関する情報提供

被害届を提出するかどうかはあくまで被害者の自己決定が尊重されますが、被害直後は気持ちが混乱していたり名誉毀損や報復の恐れから通報をためらっても、周囲の支援を受けながら時間をかけて加害者と争う決心をされることもあるのでタイムリーに記録を残しておくことは大切です。しかし一般的な病院を受診しても通常証拠保全用の道具がないことが多いため上記のような機関への相談をおすすめしています。ちなみにワンストップ支援センターとはそこに相談することで医療機関受診、証拠保全(被害届を出すかどうかとは別にとりあえず証拠資料を採取できます。)、法律相談、アフターケアなど性被害者にとって必要なことが全て揃っている行政機関です。24時間365日で対応しているほか、被害者の負担を極力軽減するために提供されるサービス、検査(性病・薬物検査や妊娠判定など)、治療(感染症予防投薬や緊急避妊、中絶手術など)は全て行政負担となるのも特徴です。

全身の外傷確認及び性感染症検査

ご本人が頑なに通報を望まない場合であっても同意がいただけた範囲で陰部を含めた外傷の有無を確認し、形や大きさを含めて記録します。また、性感染症に関しては、感染してから一定期間が経過しないと陽性にならないものもあるため被害が発生した日を考慮した上で適切なインターバルで複数回検査を行い判定していきます。

予防投薬

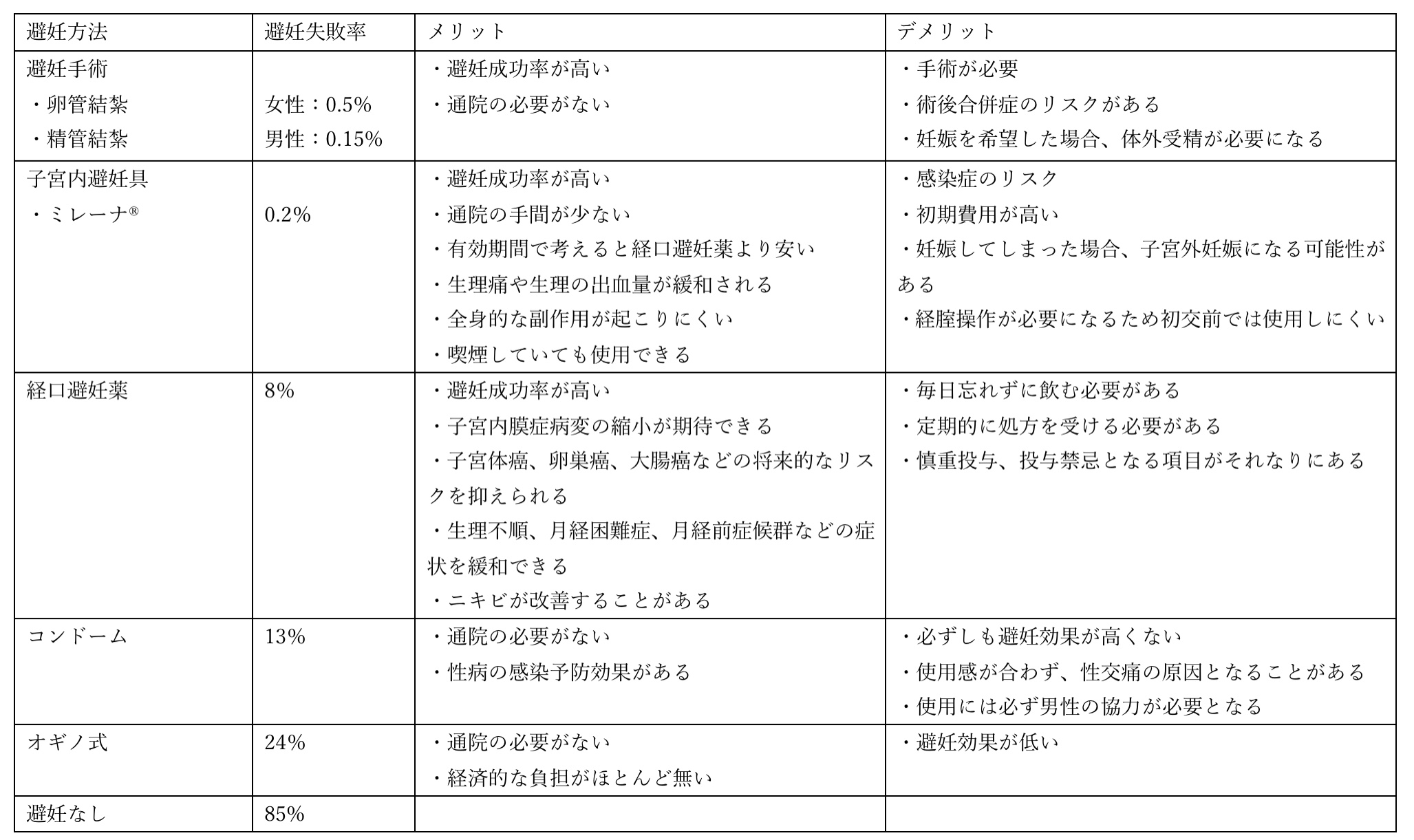

特にHIVなどの感染症予防を念頭においてご相談の上で薬を処方します。また、妊娠可能な年齢であれば被害後120時間以内(できれば72時間以内)など一定の条件を満たす場合に緊急避妊薬を使用します。ただ、緊急避妊薬は適切に投与された場合でも妊娠阻止率が100%にはなりませんので万が一妊娠が成立してしまった場合には別途中絶処置についてもご相談していくこととなります。

まとめ

というわけで本日は性暴力被害にあってしまった時の流れについて、簡単ですがまとめてみました。もちろんそんなことが起こらない社会づくりが大切ですが、万が一の時には事前にイメージがあると相談しやすいかなと思った次第です。もし相談が必要になった時はワンストップセンターにご連絡いただくのが私のおすすめですが、埼玉県に関してはアイリスホットラインとして運営されていますので、よろしければ是非見てみてください。

1) 性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議. 性犯罪・性暴力対策の強化の方針:https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/policy_02.pdf

2) 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2020 CQ427