当院では原則、37週以降の妊婦健診からNST(ノンストレステスト)として胎児心拍数陣痛図を確認しています。胎児心拍と外側法による子宮収縮波形を目にする機会があると思いますが、初見では赤ちゃんが元気なのか、元気でないのかわからないと思います。実臨床でも経験とトレーニングを積んでいないと判読が難しいものです。

米国立小児発達研究所、通称NICHD(National Institute of Child Health and human Development)は、胎児心拍波形の見方の標準化を目指し、1997年にガイドラインを策定しました。

日本でも長年この判読と対応の標準化に努めており、日本産婦人科医会が『胎児心拍数陣痛図の判読と解釈・対応』を発刊し、これは日本産科婦人科学会が発刊する『産婦人科診療ガイドライン 産科編』にも準拠しています。

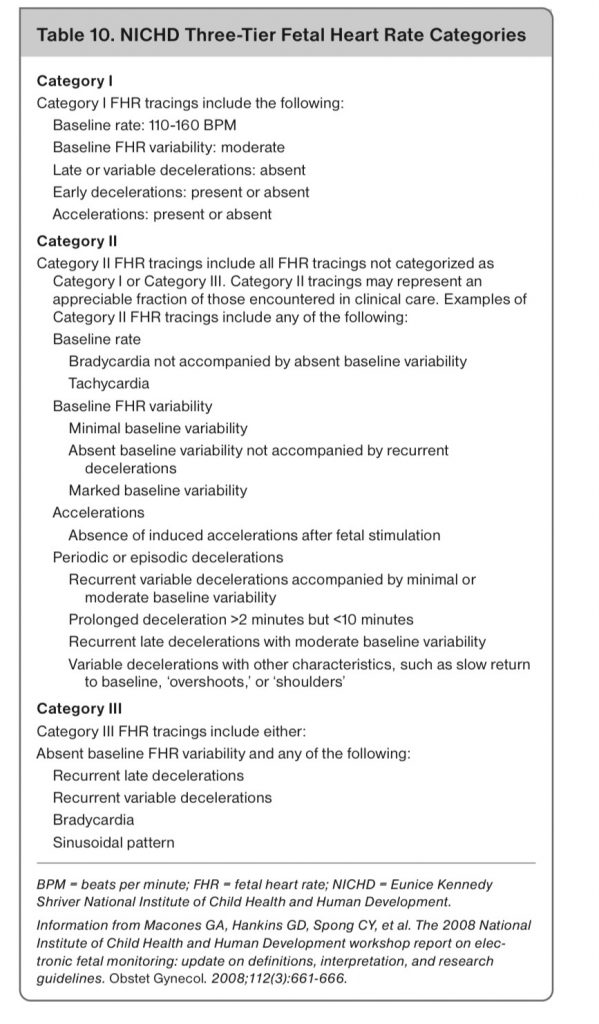

今回は、NICHDによる胎児心拍波形の分類はⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つに分類されており、それらの要点を記載します。

NICHDカテゴリー分類におけるポイント

・カテゴリーⅠは正常、早発一過性徐脈は認めてもよい

・カテゴリーⅢは胎児心拍バリアビリティーの消失に加えて

反復する遅発一過性徐脈

反復する変動一過性徐脈

徐脈

サイナソイダルパターン

いずれかを認める

・カテゴリーⅡはⅠとⅢでない所見

で、要するにカテゴリーⅠであれば「児の良い予後を予知できる状態」です。

また、NICHDカテゴリー分類でも日本の波形レベル分類でも、一過性頻脈の有無で判読が左右されません。

産婦さんやご家族には難しい内容ですが、今回言いたかった事の一つとして日本のガイドライン一辺倒ではなく、他国のガイドラインを照らし合わせる事で見えてくるものがある、という事です。自身の知識の向上だけではなく、ひいては安心なお産につながるものだと私は思っています。

執筆 院長