にしじまクリニックは、スタッフ内で勉強会を行っています。先日まで6週間は医療・患者安全のためにチームパフォーマンスを向上させる目的で、チームステップス(TeamSTEPPS)のディスカッションを行いました。

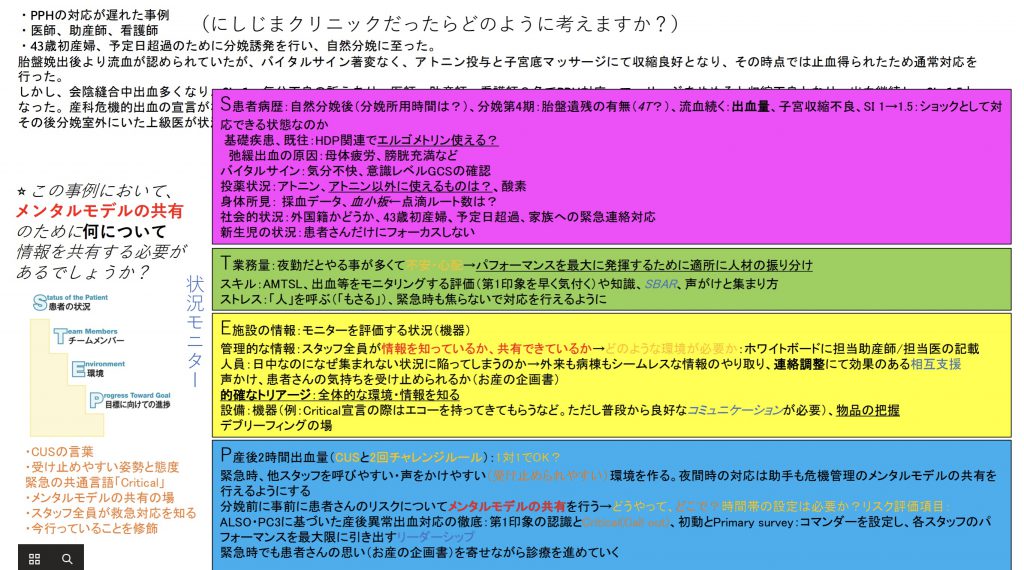

1週目と2週目は、医療状況を評価する『状況モニター』 について議論しました。

状況モニター 患者さんのおかれている立場をできるだけピックアップし、かつ産婦人科特有の、産婦さんのみならず赤ちゃんや旦那さんの状況も把握しましょう、という意見が当院スタッフのやさしさが垣間見え、印象的でした。

業務量においては、やるべき事が多くて大変だからこそ、適材適所のスタッフの人材配置に加え、緊急時早めに対処するための位置の事前把握、声がけ・集まりのために一定のルールが必要である、と認識しました。

施設情報として、情報をできるだけ多くのスタッフが知り、それを共有できるか。そのために機材を含めた環境を整えていきましょう、という事になりました。

緊急時適切な対応を行うために、不安な事や大事な情報を伝える発信者の表現・姿勢や、相手(受信者)に内容が適切に伝わるかが重要で、今後どうしたらよいかを考えました。

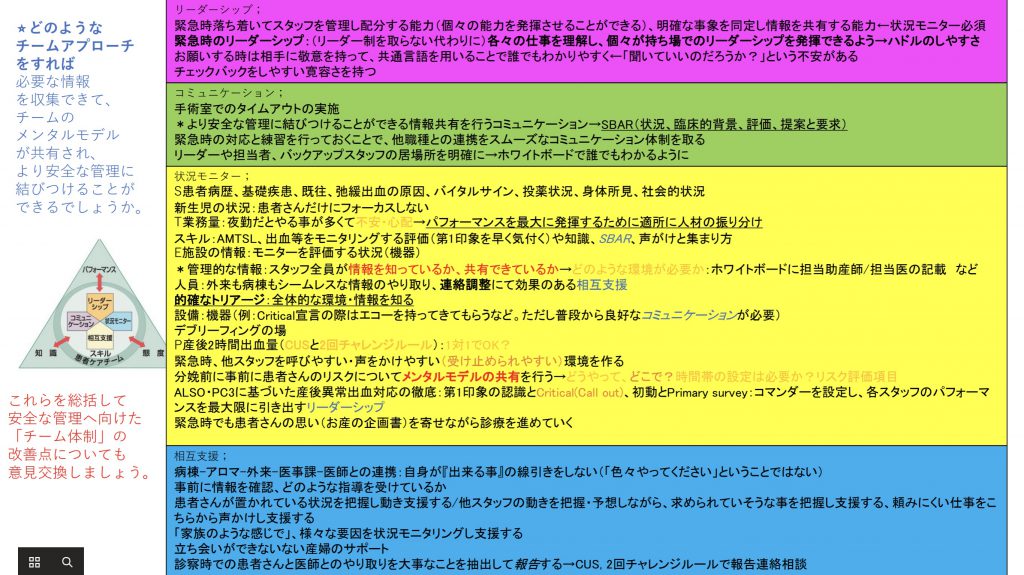

3週目と4週目は、適切なチームアプローチを行うために状況モニターを含め『4つの能力』 について議論しました。

4つの能力:リーダーシップ、コミュニケーション、状況モニター、相互支援 リーダーシップ について、リーダー・コマンダーは緊急時落ち着いて指示する事が求められるのは勿論、平常時から各々が持ち場でのリーダーシップが今後さらに発揮できるようにする事を目標としました。

コミュニケーション では、普段から患者さんの情報の誤認を防ぐため、複数人で状況を確認する『タイムアウト』を導入し実践し始めました。

にしじまクリニックのスタッフは相互支援 が得意だと私院長は思っています。一方これをもっと深く突き詰めて良くする事も必要だと気がつきました。「自分の仕事はここまで」と壁を作ってしまうと相互支援は成り立たなくなるのですが、「何でもいろいろやってくれ」という事でもありません。職種や経験年数の違いを乗り越える気持ちも大事ですが、オーバーワーク・オーバービヘービアになってしまってはいけません。

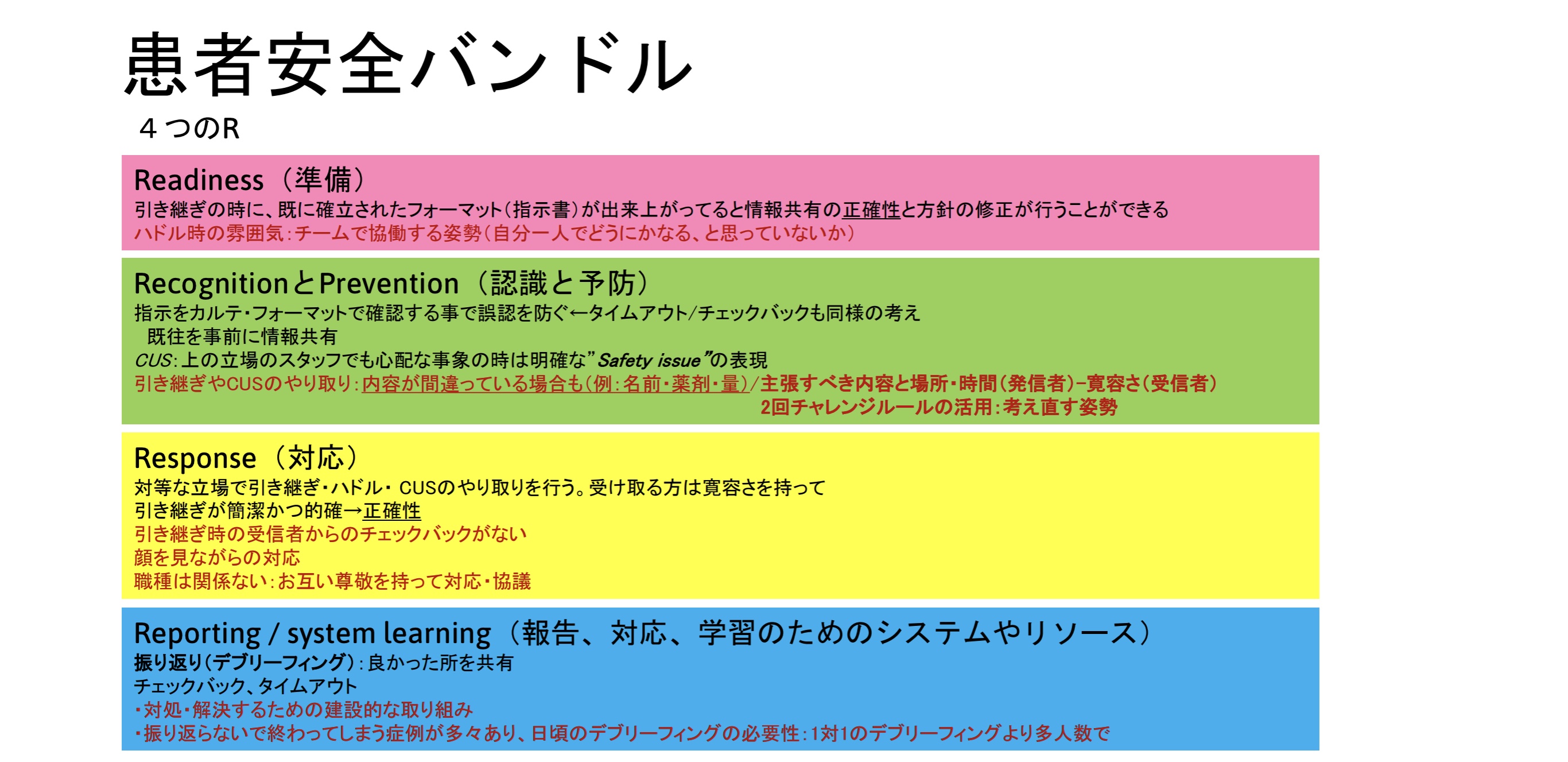

5週目と6週目は、にしじまクリニックは今後、チーム体制としてどうありたいか、どうあるべきかの確認を行いました。

4つのR 総括すると、

□CUS(Concerned, Uncomfortable, Stop because of Safety issue) の表現と受け取りが重要。発信者は職種および経験年数は関係ない。受信者は寛容さを持つ。発信者のCUS の表現の能力と、受信者の受け取った情報処理能力のバランスが整ったうえで効果的なCUS が成立する。

共通の認識として、“Safety issue” の場合はその場の行為を止めてでも緊急の場へ向かう。この時はオーバートリアージでも許容する。

□ 情報の共有のために複数人数でハドル(huddle) とカンファレンス(conference) で質の高い情報を共有し、目標が正しいかどうかを確認・上方修正する。

*huddle: to get or come together in a crowd

*conference: meeting for the exchange of ideas

事前に情報を共有する事で緊急時の対応を円滑に行えるようにする。

□ 新しく取り組みを行うのではなく、今行っている事を修飾して強化していく。

という事らにたどり着きました。

皆さまの働かれている企業はチームとしてよい環境でしょうか。

にしじまクリニックはチームパフォーマンスおいてまだ100点満点ではありません(既に満点と思うようであれば、その企業は成長しません)が、「より良いチームにしていきたい」と思う向上心は当院スタッフ全員が持っています。それは今後、さらに患者さんの安全の提供のみならずスタッフが働きやすい環境の構築にもつながる、と確信した勉強会でした。

(院長執筆)