外来で「子宮内膜症」と「子宮内膜増殖症」を混同されている方がいらっしゃいますので、今回はそのお話です。

子宮の内膜組織は女性ホルモンのエストロゲンの分泌量によって左右されます。

先に2つの疾患の定義を提示しますと、

・子宮内膜症:内膜組織が異所性に発生する疾患

・子宮内膜増殖症:子宮内腔の内膜腺が過剰に増殖した病態

(ともに産科婦人科用語集・用語解説集から一部抜粋)

となります。

◻︎子宮内膜症

通常、内膜組織は子宮内腔に発生するものですが、子宮内腔以外に内膜組織が発生し疾患をきたすものを「子宮内膜症」と呼びます。

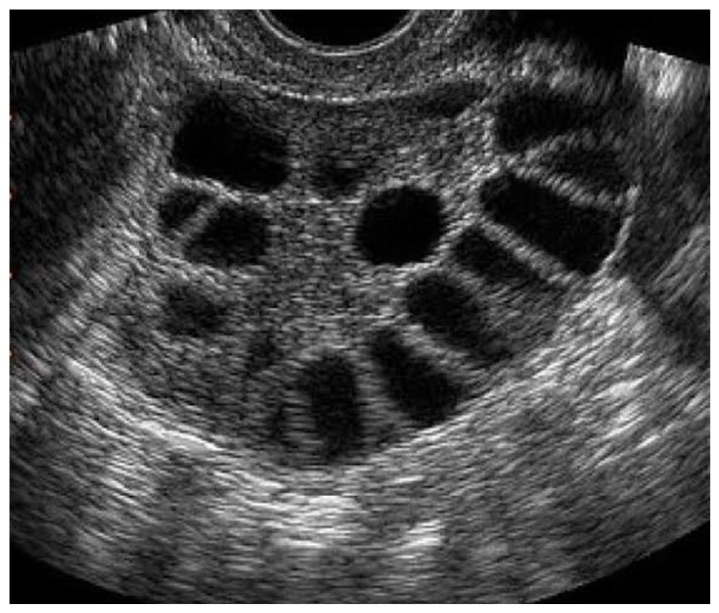

子宮内膜症の最も多い発生部位は卵巣で、内膜症による腫大した卵巣腫瘍は「チョコレート嚢腫」とも呼ばれます。卵巣内膜症性腫瘍(嚢腫)の手術は病巣の嚢腫をくり抜きます。その嚢腫の内容物が文字どおりチョコレート色となのです。

外来で「子宮内膜症と言われています」との訴えがありますが、子宮内膜症は手術により組織学的検査をもって確定診断となります(経腟超音波や腫瘍マーカー採血により推定は可能です)。

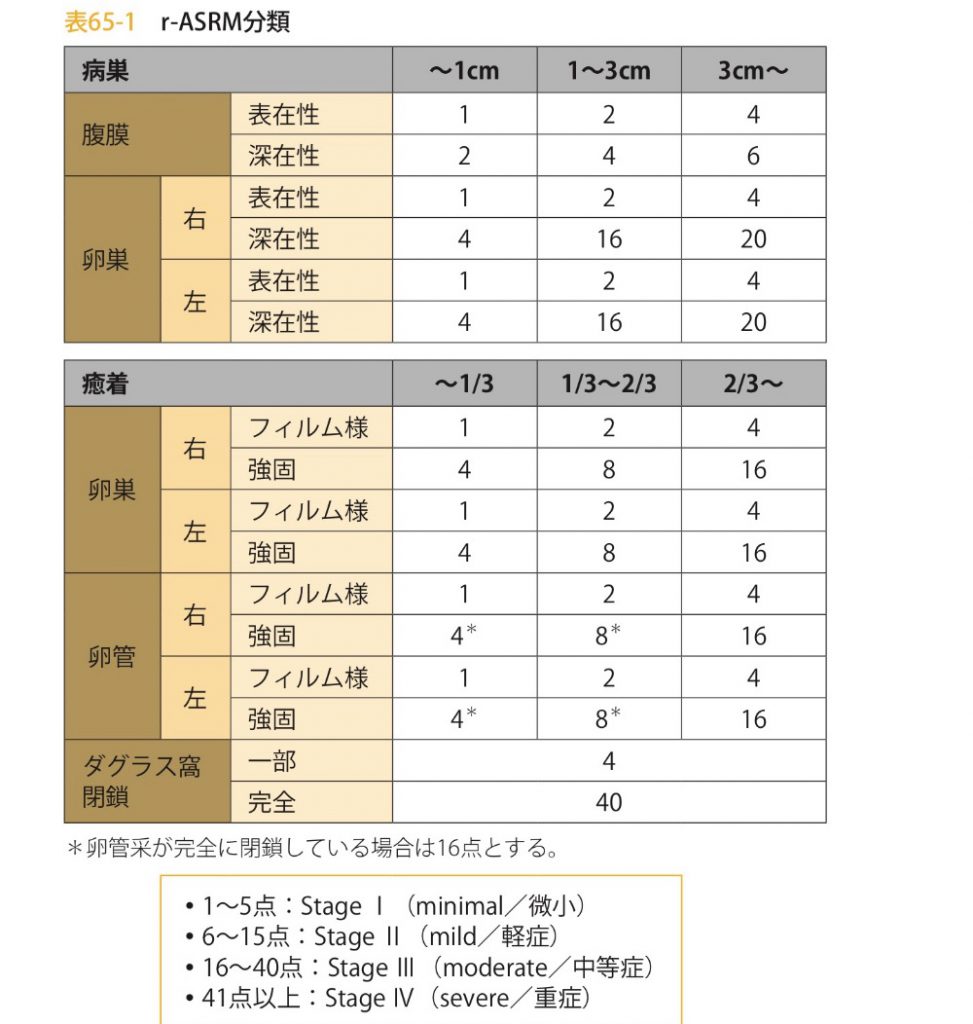

帝王切開の時、子宮内膜症の病巣を見つける時があります。上の図表のように、病巣と癒着の程度によってStage分類が定められています。

◻︎子宮内膜増殖症

子宮内膜増殖症は女性ホルモンのエストロゲンの分泌過多によるもので、肥満や多嚢胞性卵巣症候群(続発性無月経により内膜の剥離が起こしにくい時状態)が原因とされています。

毎月、子宮内膜が剥がれ落ちる現象が消退出血、いわば生理です。内膜の過度の肥厚は不正性器出血のみならず、進展率は低いですが将来的な子宮体癌のリスクを生む可能性があります。

過多月経や不正性器出血を認める場合、がん検診のほか、経腟超音波でまずは子宮内膜の厚さを測定してもらうのもよいでしょう。

院長 執筆