本日令和5年4月1日の新年度から、制度にいくつかの変更があります。

婦人科の制度変更として本日からHPVワクチンの『シルガード9』が定期接種として導入されました。

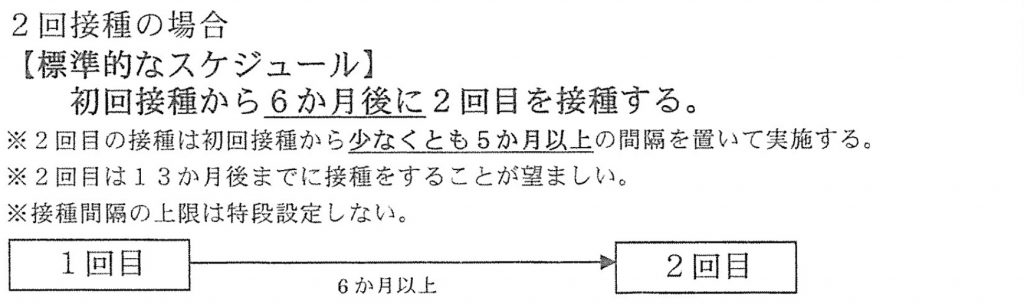

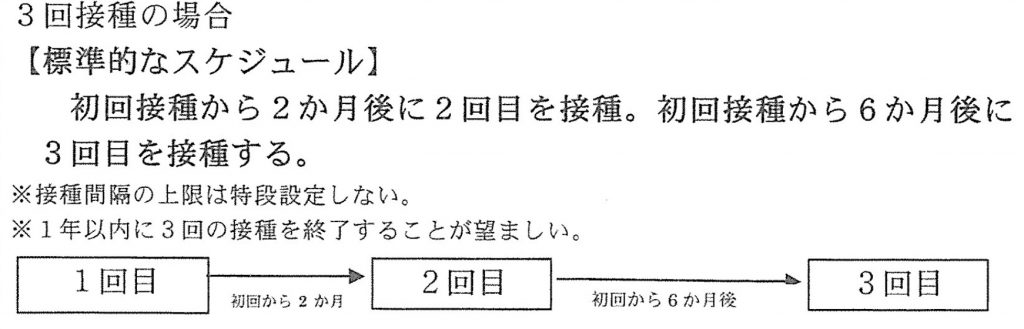

▪️小学校6年生〜15歳未満の女子

↓

2回接種で完了

▪️15歳以上の女子

↓

従来どおり3回接種(ただし15歳になるまでに既に『シルガード9』を1回接種していれば、2回での接種が完了)

▪️既に4価ワクチンの『ガーダシル』を1回または2回接種した女子

↓

次回も同様に『ガーダシル』を接種する、もしくは『シルガード9』の接種も可能

となります。

『シルガード9』も『ガーダシル』も、当院で既に多くのお子さんが接種、またはキャッチアップ接種を済ませています。適時の接種を行えば子宮頸がんの予防効果は70〜90%と言われていますので、接種対象でまだ行なっていない方は当院へご相談いただければと思います。

他、新年度における産科の制度変更として、ご加入の健康保険から支給される出産育児一時金が42万円から50万に増額となり、にしじまクリニックではその分産婦さんの負担額が減ることになります。例えば自然経腟分娩の場合、分娩予約金をお支払いしていれば、退院時のお支払いは19,000円から、となります。

https://nishijima-clinic.or.jp/info02.html

分娩のご予約のお問い合わせが多くなることが予想されますので、ご妊娠され、当院で分娩を希望される場合は早めの受診をお願いできれば幸いです。

分娩予約状況につきましては当院HPの「お知らせ」からご確認いただけます。https://nishijima-clinic.or.jp

文責 院長