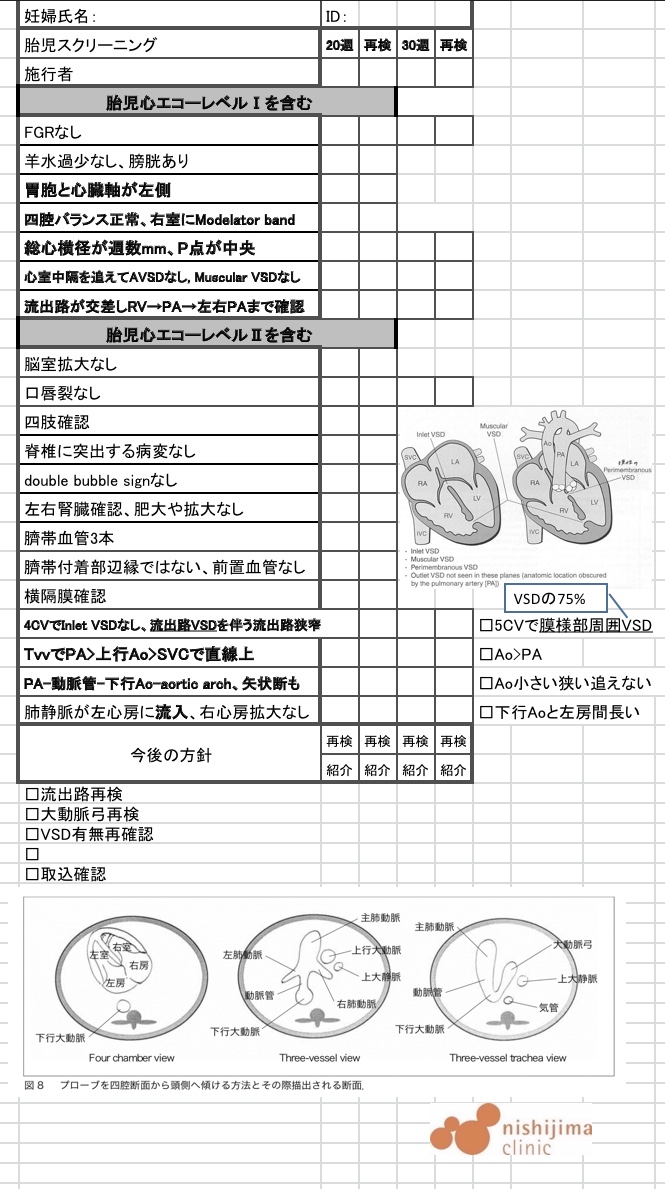

『経験だけに頼らず、エビデンスをベースとした診療』を実行すべく、にしじまクリニックではエビデンスをベースとした当院の診療マニュアルを各スタッフと共有し、知見や技術に偏りのない医療をどのスタッフからも提供できるように心がけています。

近日アップデートするマニュアルの一部から、本日のブログの内容を決めました。それは『赤ちゃんの進み方』です。本日を含め3回にわたって私院長がこの内容をブログにポストします。テクニカルな単語も多いので少し難しい内容ですが、このブログは当院の妊婦さんや患者様、当院スタッフのみならず他の医療関係者も見ているので是非ともお付き合いください。

赤ちゃんの進み方①、本日は

「エンゲージメント (Engagement)を知る」

です。

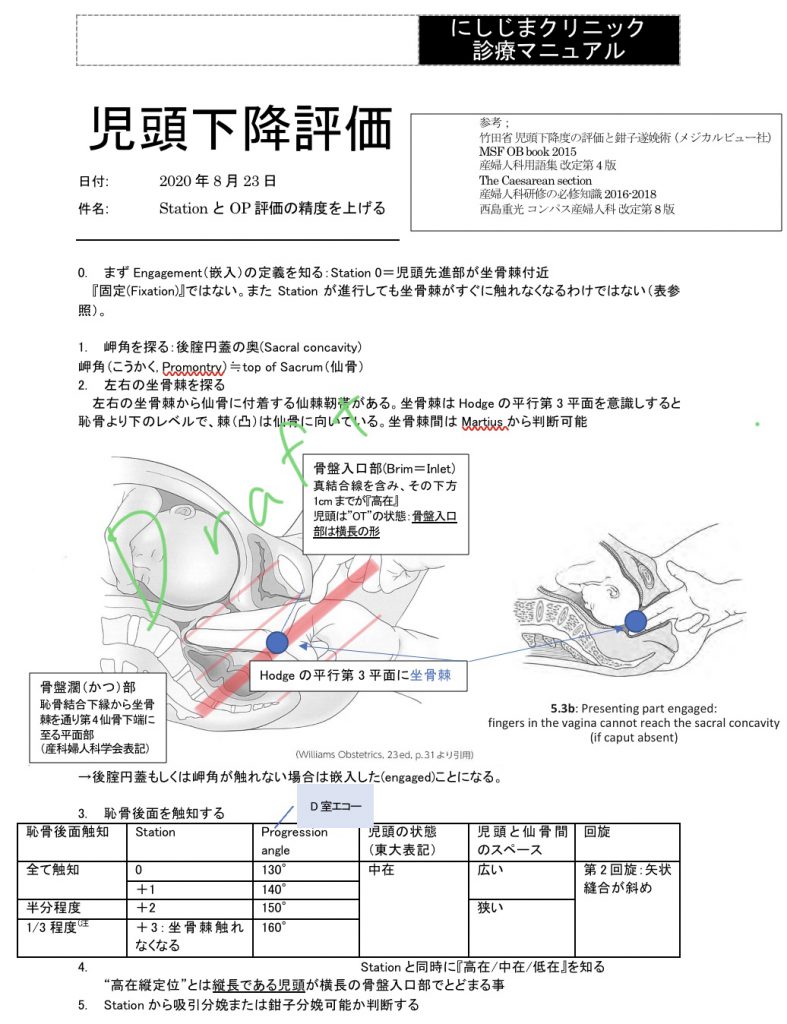

『Engagement』、日本での産科用語として『嵌入(かんにゅう』と呼ばれ、赤ちゃんの骨盤内へ進んだ位置の状態を表すために使われる用語の一つです。

『Engagement』もしくは『嵌入』とは坐骨棘(ざこつきょく)の高さに児頭先進部、いわゆる赤ちゃんの頭の先がある位置を表すのです。

『坐骨棘(英語ではischial spine)』と言葉が出てきました。これは骨盤を構成する左右の坐骨の内側に窪みがある部分をさします。この場所から仙骨に向かって仙棘靭帯が走り、坐骨と仙骨内を支えています。

「赤ちゃんの頭がだんだん骨盤内へ進んでいる・降りてきている」判断の一つに”DeLeeのstation”という内診による評価があり、赤ちゃんの頭の先の位置を高さ別に「−5〜+5」と表記します。

エンゲージメント(Engagement)のstationはちょうど”0″となります。まとめますと、

エンゲージメントは嵌入と同じ意味で児頭先進部が坐骨棘レベル=station 0

となります。

教科書には「嵌入(Engagement)を確認するために坐骨棘を触知する」とよく書いてあリますが、今日実際の診察・内診で意識している助産師および産科医師はどれほどいるでしょうか?実はこの坐骨棘、分かりづらいのです。でも分かりづらいから適当にstation、特にstation 0の位置を把握するのではなく、解剖学的に坐骨棘がどこなのかを知っておくべ必要があります。もしわからなかったとしても、坐骨棘の触知以外にEngagementを知る方法を知っておかなければなりません。

まずは解剖学的説明から、

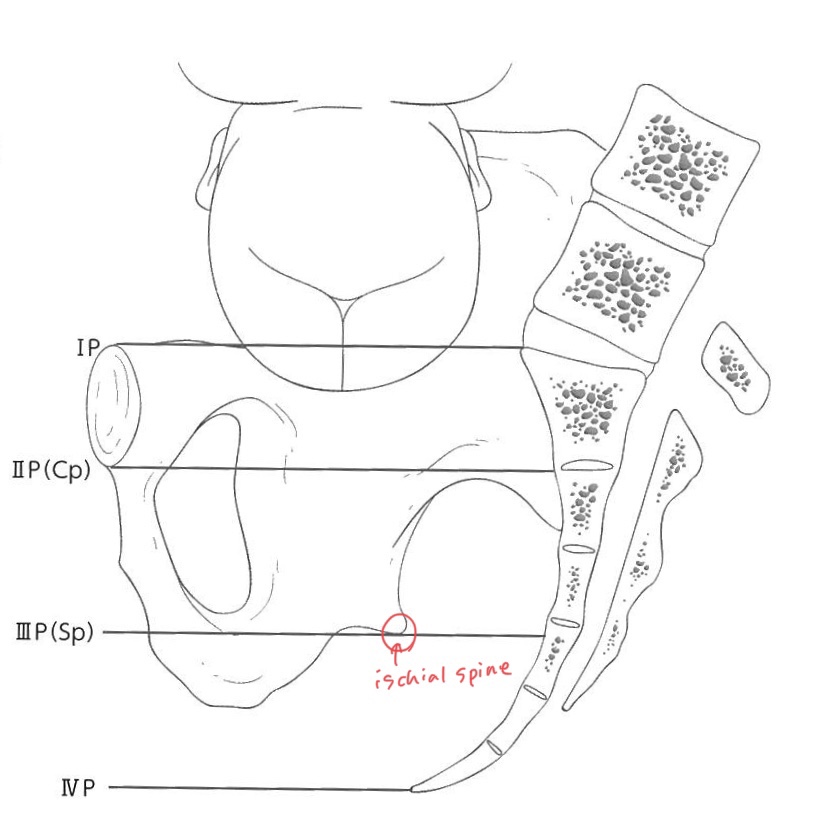

添付した図にⅠ P〜Ⅳ Pと平行に4つの線があります。

恥骨上縁から1番上の仙骨上縁を結んだ線がⅠ P、

その下縁同士をパラレル(Parallel)に結んだ線がⅡ P、

尾骨ラインがⅣ P、そして

Ⅱ PとⅣ Pの間がⅢ Pとなり、この線上にischial spine(坐骨棘)があるのです。

坐骨棘は左右あり、間は約10cmです。

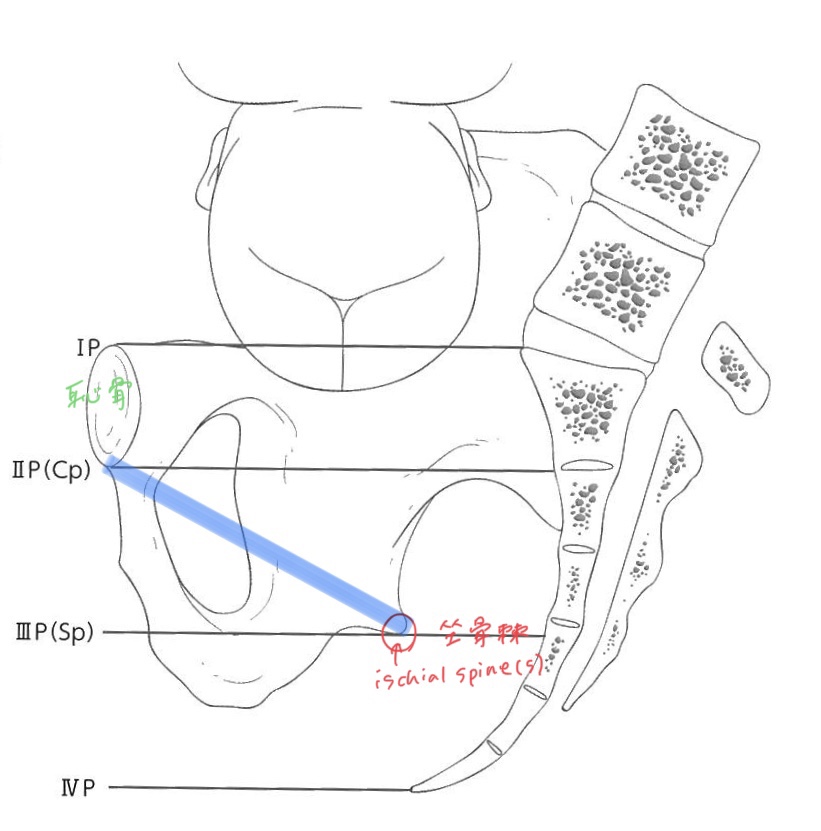

左右坐骨棘同士を線で結び、さらには恥骨を頂点とし坐骨棘へと結ぶ(青色線です)と、三角形ができます。

空間で考えると、診察・内診時の正面像では三角形の坐骨棘同士の線が仙骨側へ倒れるイメージとなります。これをイメージして内診時に坐骨棘を探します。

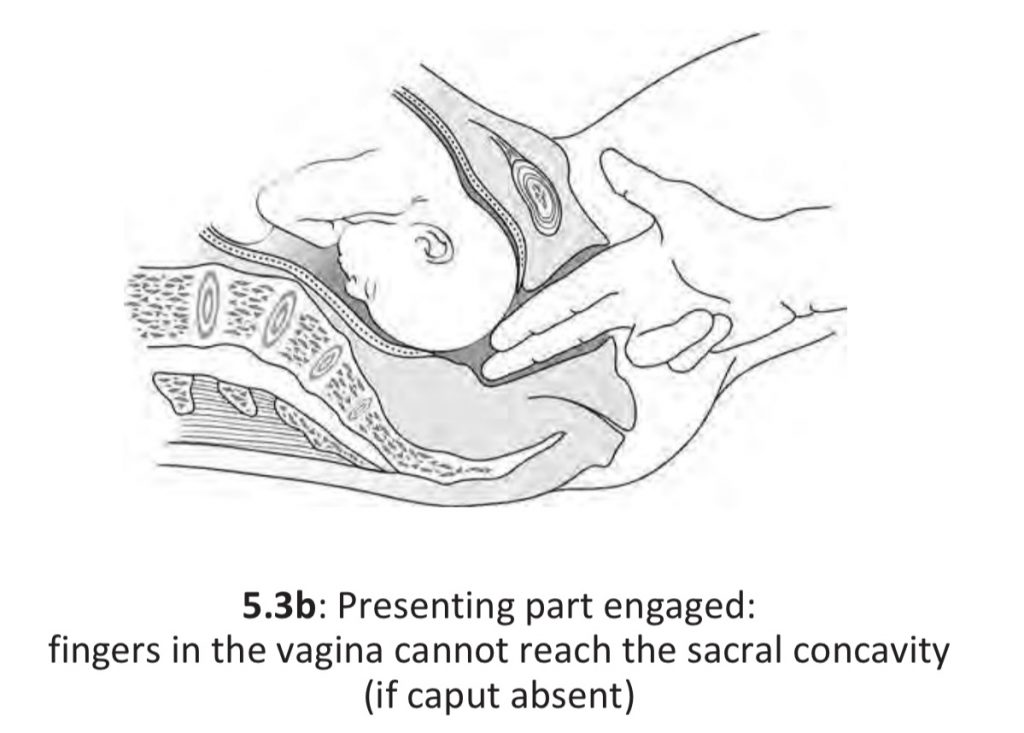

もし坐骨棘が内診でわからない、正確なstation 0がわからないのでEngagementかどうかわからない、そのような場合は

上の図のように、内診時に指を進めていき

腟の奥のスペースがなく、児頭先進部が指の上で触れていればEngagementです(Engaged)。実際その側には坐骨棘もあるはずなのです。

どうでしょうか。ちょっと難しい内容ですが、医療従事者はこれらを把握できてこそ、次回ポストする児頭の回旋(かいせん)の仕方と児頭骨盤内進入の総合評価、ひいては吸引分娩や鉗子分娩の適応が見えてくるのです。