こんにちは、副院長の石田です。

みなさん、4Dエコーは好きですか?私は好きです。

海外の妊婦健診だと全妊娠を通して3回くらいしか超音波検査をしないことが多いですが、日本だと毎回赤ちゃんの状態をエコーで確認する病院が多いと思います。当院もその一つですが、それに加えてにしじまクリニックでは妊娠中期以降に毎回追加料金無しのサービスで4Dエコーを行っています。そこで本日はそれについて少しお話ししたいと思います。

4Dエコーとは

体内の構造物を立体的に映すことができる装置です。Dは“Dimension(次元)”のDですが、3Dが縦/横/高さの静止画像なのに対してそれがリアルタイムで動くので時間軸を掛け合わせて4Dです。赤ちゃんの顔を含む体のパーツが キレイに見えるため、見てて楽しく思い出にも残る上にいくつかの先天性疾患においては白黒のエコー以上に正確な診断がしやすいというメリットもあります。

最近撮影した赤ちゃんたち

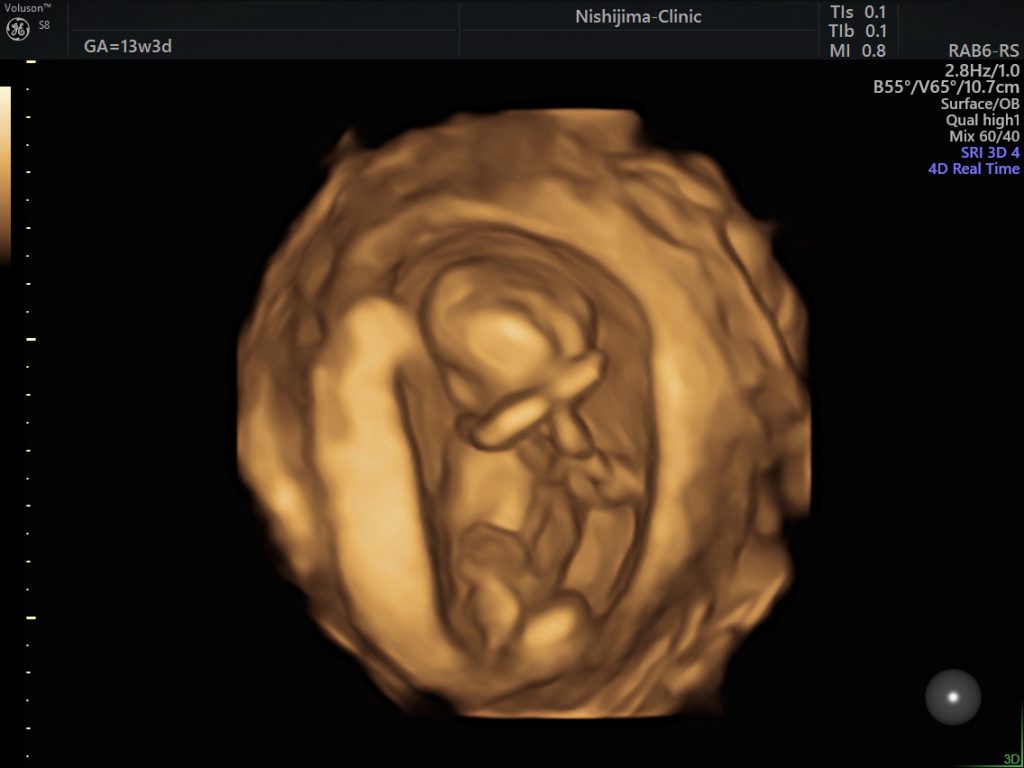

どのくらいはっきりと撮影できるかは赤ちゃんの向きや角度、顔の前に四肢や臍帯などの障害物があるか、子宮壁との間に羊水の空間が取れているかなどいくつかの要因に左右されるため、短い妊婦健診の時間で常によい画像が撮れるとは限りませんが、イメージとしてはこんな感じの写真が撮れます。(私がつい最近撮影した写真です。患者さん本人に写真使用の許可をいただいた上で匿名化処理をして掲載しています。)

ちょっと小話

私が以前、仲間とカンボジアで病院を立ち上げた時、その地域の妊婦健診受診率が非常に低いことが課題の一つでした。そのため地域のコミュニティで啓蒙活動を行ったり有力者とコネを作ったりと様々な努力をしたのですが、受診率は一向に上がりません。院長も以前アフリカで国境なき医師団として活動していましたが、同じような悩みを抱えていたことがあったそうです。

そんな時にふと、「妊婦健診の大切さを訴えるのではなく、健診自体が楽しみになれば自然に来てくれるのではないか」と思い立ち、日系企業のサポートを得て4Dエコーを導入して写真をプレゼントし始めたところ、カンボジアのド田舎で急激に妊婦健診受診率が向上するという経験をしました。

もちろん日本と新興国では状況が違いますが、にしじまクリニックは皆さんに妊婦健診を楽しみにして通っていただきたいと思っています。そうすることで母児の健康状態を的確に把握しながら皆さんと我々の間でさらに強い信頼関係を構築することも期待でき、その結果としてより安全で安心な医療を提供できるようになると信じているんですね。当院で4Dエコーを行っているのはただの「客寄せ」ではなく、実はそういった想いが背景にあります。

まとめ

さて、そんなこんなで以前より院長と私の妊婦健診で毎回4Dエコーを撮影して皆さんに見ていただくようにしていましたが、少し前から助産師外来にも機器を導入し、初期を除く全ての妊婦健診で4Dが撮影できるようになりました。当院で妊婦健診を受けていただいている方におかれましては今まで以上に楽しんでいただけると幸いです。